觀/關看斷片:導讀巴代長篇歷史小說《暗礁》

新書視窗

第27期

2016/06

文/彭玉萍

一、八瑤灣事件

巴代迄今所進行長篇歷史小說的書寫,有《笛鸛:大巴六九部落之大正年間》、《檳榔、陶珠、小女巫:斯卡羅人》、《馬鐵路:大巴六九部落之大正年間(下)》、《走過:一個台籍原住民老兵的故事》、《白鹿之愛》、《巫旅》、《最後的女王》,一系列書寫幾乎圍繞著自身大巴六九部落的重要歷史斷片:1642年與荷蘭軍交鋒的大巴六九事件、日治時期的五年理蕃計畫、戰後國民黨政府誘騙大巴六九青年至中國加入國共內戰。

在這線性時間觀之下,巴代開始書寫以部落為主體的大河小說,使人驚訝的是原來一個部落史的重構竟疊影出近代化國家在台灣輾壓的微型近代史。其中,巴代賦予的部落史中有其血肉,巫術、小米、狩獵、愛情、部落階級、部落間征戰文化、乃自卑南人的特質等等,在大背景的近代史中呈現出卑南人在大背景正史下,折衝、挫敗、堅韌的身影。人的身影掩沒於歷史洪流下,何其渺小,但卻有透顯出人的精神永恆足以對權威的純粹與本質性進行翻轉,於是,我們在這系列的歷史書寫中,終究記得的是,那一個又一個溫燙燙的大巴六九生靈。

此次,巴代將關懷視角挪移至南排灣高士佛社,於1871年進貢琉球中山王卻因冬颱漂流至八瑤灣的六十六名宮古島人,最後因語言誤解被高士佛社族人所殺,此為「八瑤灣事件」,也成為1872年日本併吞琉球藩之後,1973年日軍以此為藉口入侵台灣的藉口,此為「牡丹社事件」。在日本國家近代化下,此事件的兩造僅是一個隱微不起眼的突發事件,重點是為日本向外擴張取得國際上合理認同,於是高士佛社初躍上國際舞台的身影則帶有汙名陰翳的事件遠因而已。

二、觀/關看:原住民、宮古島漁民野原、商人、漢人

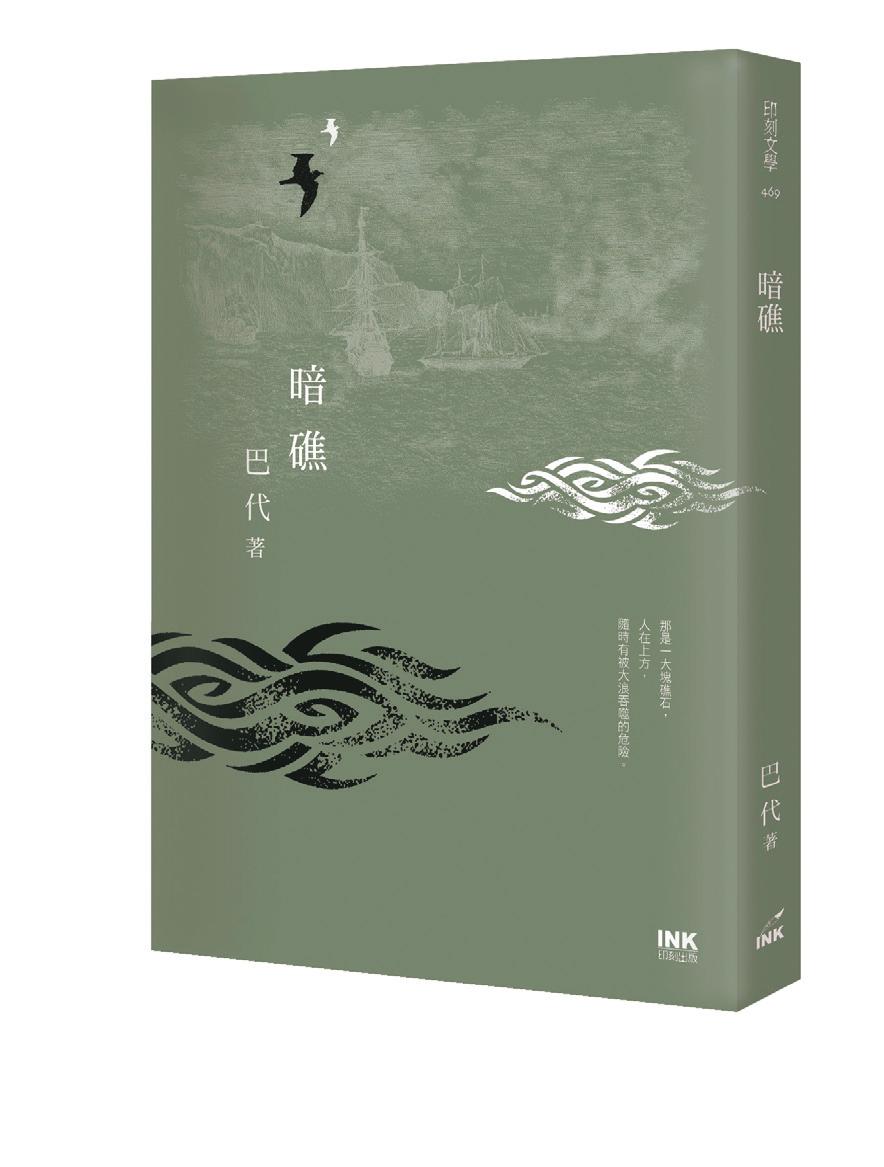

巴代的長篇小說《暗礁》(圖片來源/印刻文學生活雜誌出版有限公司)

《暗礁》的小說架構,以宮古島人與高士佛社人兩造為軸線,雙軸線的操作下即以宮古島人撞上暗礁在海上漂流、暈船、撞擊、靠岸;高士佛社人從而發現,在不遠處進行監看。遇難的宮古島人遭受百浪(漢人)的哄騙,奪走身上僅存的大部分財物開始,這與高士佛社人普遍不信任百浪的心境不謀而合。宮古島人原為了進貢琉球王,船上由島主仲宗根玄安、船長、船員、村長、副村長、商人、官員、拳士等人組成,其中巴代多以漁民野原的視野為描寫重點。而排灣族原住民主要是以牡丹社的亞路谷、高士佛社的卡嚕魯與四林格的阿帝朋這三位青年為核心。

宮古島人與高士佛社人生活型態迥然不同,但作家卻安排了一個穿針引線的楔子──一個在宮古島長山港出沒的老人,野原對老人稀奇的說話腔調與淵博的見識深感著迷,在這段漂流旅程中,老人的言談與身影常浮現在野原的腦海,後續的故事會告訴我們,原來老人是當年那個緊追途經南台灣順道取水的漁船不放的排灣族小孩,因而上了漁船到宮古島。野原一行人飢餓交迫,盜採了高士佛社人的地瓜田,初遇「大耳人」其餘人心中滿佈著台灣島上生番馘首的懼怕,而野原卻想起老人那雙帶著不解卻又期待的友善眼神,老人與高士佛社人因著血脈與相同文化教養而擁有的相似眼神,這些野原是不會知道的,但他卻人以著人性本質去理解這群「大耳人」。

當亞路谷、卡嚕魯與阿帝朋辯詰著漢人的現代化知識所累積的庄落人口、或與原住民交易時所佔有關鍵位置,他們顯然已意識到漢人、商業已不是部落所能夠優游迎拒的,如何維持部落生活結構,且放慢腳步學習漢人知識,這是他們目前所得出的最好方式。包括卡嚕魯對漢人女子展現的好奇心、高士佛社人對船隻漂流的覬覦與監視、或者部落開始蓄養雞隻用來跟漢人做交易、大族長俅入乙身著與漢人以物易物換來的漢式上衣。漢人與原住民的心結與慾望,互為悖論卻也互相補述。這也構築出小說中的疏遠鏡頭不只是1867年羅發號事件仰賴豬勞束社族長卓杞篤出面平息,更是漢人文明已逐步對部落產生窒息感。接著將鏡頭轉到宮古島一群人初遇「大耳人」人,相較是粗俗的漁民野原,卻能夠友善理解語言不通的原住民,對原住民傳統茅草住屋感到「熟悉」,但隊伍中的官員、商人面對遇難的未知,仍宣稱著自身於全琉球布料商業競爭的重要位置,在崎嶇的山路步行下,華美布料卻連禦寒都無法;以著富與窮衡量著高士佛社人的善意;求偶的鼻笛聲響起,商人發出「以為置身在首里王城才有的美聲」之讚嘆,卻被以「你一顆心粗野到不知道怎麼欣賞人家的美好」之語堵住了口。究中,「文明」與「粗野」高下立判,而這場相遇卻因隔天宮古島人撞見部落起灶預備煮食東西,而誤以為這是被預備來烹煮被宰殺的自己。商人們大驚失色渲染自己的誤識,連最後高士佛社擦搶走火之時,商人們害怕寧願躲避,也不願溝通澄清誤解。而勇敢面對卡嚕魯的責問的野原,到死前一刻也相信著卡嚕魯並沒有本意要殺人,只是要盡力說明自己的想法。野原與卡嚕魯努力、憧憬的是兩造的溝通,這時「文明」的商人與漢人凌老生、鄧天保卻都因為殺戮與怒目而噤聲了,在關鍵時候「文明」卻是另一道隔閡,閹割了與生俱來的勇氣,顯得自私可笑了。

三、《暗礁》書寫意義:「人」的意義的重新點亮

我認為,作家巴代在歷史書寫的戮力上,企圖以部落史、野史的方式,為原住民族帶入不一樣的視野,這也更是以漢人、現代化下線性史觀必須要納入的視野──關乎「人」的意義的重新點亮與提醒。而且在作家書寫史中,此書有跳脫巴代歷來著重於史實枝節的圈彀;而回歸小說而言,又似乎並非企圖形塑人物、情節,而著重在宮古島人野原漂流遇難的心理狀態、原有宮古島的生活環境,以及高士佛社的居住環境、鼻笛文化、情感思維、禁忌。所以,我並不認為巴代《暗礁》書寫南排灣,此舉是「歧」出於大巴六九部落書寫,因疏遠鏡頭仍存在著卑南人斯卡羅人部落卡日卡蘭向南遷徙、卑南平原彪馬社女王西露姑的第二任丈夫,漢人通事陳安生的故事;抑或可稱為柳暗花明又一村的「歧路」,巴代留意到牡丹社事件於原住民歷史上的轉折點意義,作為此躍上國際舞台,卻又以著「化外之民」、「兇蕃」之汙名存在於台灣史的陰翳皺褶,但巴代透過文學書寫產生化學變化,這不僅是文史載體的變化,更是深層內在結構和敘事觀念的變化,這並不是另闢蹊徑之舉,反而是回到最初原點──人的本質。

我難忘於小說中,野原他暗許下脫險後回到宮古島,一定要帶著下地村的特產和親手捕獲的魚,曬乾送來回贈給阿帝朋;而生性頑皮卻深情的卡嚕魯將卑南人卡日卡蘭部落向南遷徙的故事,轉化成鼻笛音韻,或舒緩深情,或激昂高闊,傳遞歡迎遠道而來的宮古島人;在野原死前,阿帝朋將隨身攜帶的匕首塞入野原手中,祈願匕首化身護持野原魂魄。最後,筆者想轉引巴代《巫言》後記中的寄語:「企圖探討人類對生存環境所伴隨的道德責任,也省思擁有力量者的戒律與限制,不論那是怎樣形式的力量,怎樣強弱等級的力量。」在這場遇難的暗礁與歧路中,人與人之間,以著本身最原初的性靈,相互碰撞,無法假飾,更遑論是面對生與死之際。但卻因著後續清廷、日本、戰後國民教育等國家力量介入,這場遇難展演出離地、機械的政治性意義,但回歸人的意義、讓人的圖像不再扁平,這不僅是書寫倫理的展現,也是「轉型正義」得以實踐的可能。

_________________________________________________________________________________________________

作者簡介:

彭玉萍

彭玉萍

竹塹人,清華大學臺灣文學所碩士班畢業,現為臺灣大學臺灣文學所博士生,研究關懷主要為作家精神史、歷史書寫、散文史。喜歡在廣袤山林裡吐納,偶然闖入了原住民族的文學心靈,不假妝飾的自我、純粹的情感,季節、年齡、生命統一而整體性,表述著內部隱含穩定的圓融和諧感,實質而穩固指向部落族群的人文宇宙世界。辭無法達意,感謝奧威尼.卡勒盛與霍斯陸曼‧伐伐的詩意棲居與執?書寫,願你們永遠在「家」。