移動的家園

影像觀點

第27期

2016/06

文/陳芷凡

臺灣原住民移動、移居至都市,「都市原住民」成為現當代社會的關鍵名詞之一〔1〕。

戰後,在美援幫助下,政府推動經濟建設計劃、推動農產品及加工品出口,種種政策,預告臺灣正從農業社會邁向工商業社會。社會結構改變,不只改變了臺灣的農村景緻,部落的原初生產,也已無法滿足原住民族的日常所需,原住民青年大舉遷至都會謀職。部落婦女多半任職於林班、紡織廠、鳳梨工廠、甘蔗工廠,至於男性,則在林班、礦坑、遠洋漁業、版模工(木工)與鋼筋工(鐵工)之間流轉。李天送《我是布農族》(2011)及喇外‧達賴《那一片湛藍無垠的海洋》(2015),正是以原住民族的工作型態為切入點所拍攝的紀錄片,鏡頭下的貨櫃裝卸、鐵工廠、遠洋漁業,勾勒了一個世代都市原住民的勞動身影與心情故事。

早期族人來到城市所面臨的就業環境不如預期地樂觀,部落青年進入都市職場,建築木工與鐵工的日薪雖高,但極為粗重,由於工作型態往往攀附於鷹架之上,使得「鷹架上的獵人」一詞,成為都市原住民既掛念原鄉、又不得不向現實妥協的意象。至今,都市原住民的人口比例,已大過留在原鄉的族人,傍水而居的三鶯部落與居住正義,旁及第二、三代都市原住民青年的適應、社會支持與生涯規劃,突顯族人們思考「都市」對自身產生意義的不同方式,此關切,我們可透過紀錄片影像進行驗證與反思。

臺北不是我的家

1980-1990年間臺灣原住民社會運動,街頭抗爭如火如荼,族人也重新面向傳統文化與祖先叮嚀,城市的一切,成為思索部落實質/象徵意涵的路徑。紀錄片導演紛紛承繼社會運動的精神,以「番刀出竅」的氣勢,側重原住民在都市的絕望、掙扎與眼淚。龍男•以撒克•凡亞斯《回來就好》(1999)、米將《阿慕伊》(2000)的紀錄影像即屬此中經典,前者透過導演妹妹離家又返家的身影,後者以雛妓身心俱疲返家的歷程,突顯原鄉/都市的二元分立。導演鏡頭,驗證原住民在都市所遭遇的不公對待,以及面對都市生活的踟躕與不安,由此強化族人們回歸部落的情感認同與想望。此一視角,突顯了全球化下急速變化與流動的原住民社群,關切命題不只是個別的家族、部落、地域,亦是泛原住民族的共同命運。

生存以上•生活以下

隨著經濟發展,族人業與臺灣社會一同吐納、成長。置身在以漢人為多數族群的社會中,往返二地(原鄉與都市聚落)的求生之道,成為族人們必須面對的一個重要課題〔2〕。而這些在都市裡打造的原住民聚落,是原鄉的延續,亦為兩地故鄉的見證。陳誠元《新樂園》(1999)描繪阿美族人在元智大學後圍牆外,搭起一間間沒水沒電的寮房,影片所建構的樂園意象,無疑是這群族人在都市生活的自我解嘲。朱昭美《漫漫長路》(2004)則將鏡頭對著原住民婦女,描繪婦女們隨著丈夫到基隆捕魚討生活,她們用海邊的漂流木搭蓋違建,在此耗盡了青春年華。然而,族人的異鄉生活不全然失意,馬躍•比吼《疾馳的生命:八嗡嗡車隊》(1999),描繪部落青年庫拉斯努力工作,終於貸款買了自己的卡車,後來部落年輕人都跟著他一起開卡車,組成「八嗡嗡車隊」,在宜蘭三星鄉建立了新的部落。在新的家園,老婆與孩子生活豐裕,亦有餘力回饋耆老,呈現一群努力、團結、愛家的阿美族男人面貌。

|

|

|

導演馬躍˙比吼近年投身政治,積極為原住民族發聲。

圖為馬躍˙比吼(右)與藝術家Edaw Tefi(爾嬈˙德菲兒,左)對談,攝於2016年(照片來源/潘子祁)

|

而都市中的「違建」,一旦吸納更多族人聚集,將發展成聚落型態,如新店溪畔的「溪州部落」、大漢溪畔的「三鶯部落」,這些依水形成的聚落,已然發展一套立地營生的機制。馬躍•比吼以《天堂小孩》(1997)、《我家門前有大河》(2009)兩部作品,關注三鶯部落族人面對家園被拆除、遷徙與回歸的反覆歷程,企圖突顯政府決策與居住正義的衝突。《天堂小孩》中的天真孩子,看大人拆除之後重蓋家屋,也玩起蓋房子的遊戲。以孩童扮家家酒的遊戲,批判警察公權力的粗暴。十多年後,天堂小孩都長大了,馬躍•比吼續拍《我家門前有大河》,雖有國宅居住,但影片中透露他們還是喜歡自由的、有人情味的三鶯部落,即使生活不佳,但都市原住民第二代的記憶、生活經驗都在這裡,父母都在這裡,這就是家園。導演刻意營造一個世外桃源的意象,生存與生活之間,側重二個世代對於家園的想像與生活姿態,都市在此,似乎有了成為新故鄉的可能。

尋找鹽巴

除了工作,族人們同時在都市求學、發展以及生涯規劃,我們也不能忽略一個面向:即他們思考「都市」作為一種位置,如何成為原住民主體建構的一扇窗戶,甚至是映照族群關係的一面鏡子。在馬躍•比吼《我們的名字叫春日》(1997)中,描述了住在都會區的阿美族人,每年都熱情參與龍舟比賽,雖然得獎,卻一直都是別人的傭兵。1995年的端午節,這群族人決定用「花蓮玉里春日隊」的名義出賽,宣告「我是誰」的自覺與榮耀。而龍男•以撒克•凡亞斯《尋找鹽巴》(1999)則以臺大原聲帶社團為拍攝對象,五天年祭的籌辦,希冀召喚原住民學生的認同感,卻暴露了這群孩子對傳統文化的匱乏,如同少了鹽巴提味,無法嘗到族群更深層的滋味。因此,尋找鹽巴、重「心」出發,這是原漢相處之後的啟示,更是「都市」──作為文化混雜之場域,進一步揭示了族群認同建構與協商的痕跡。

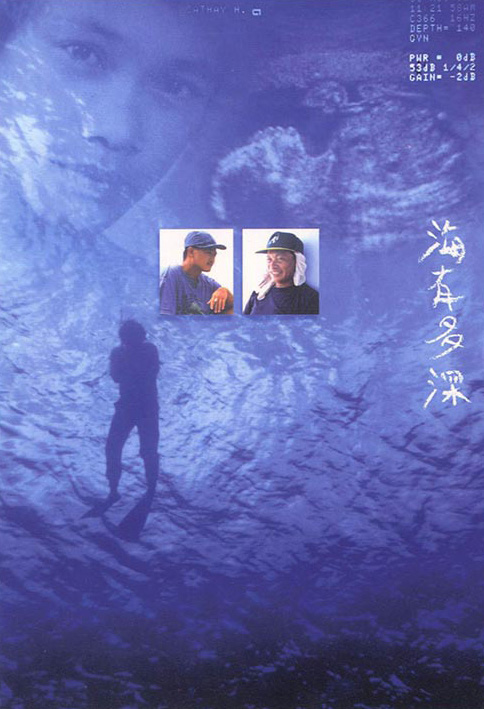

回顧這個主題的紀錄片,可以發現紀錄片所折射出的,即是導演與族人們賦予「都市」多重的詮釋。而這樣的命題,在漢人導演中亦有精彩作品與之呼應,如湯湘竹《海有多深》(2000),敘述蘭嶼青年馬目諾如何在臺灣屢屢受挫,唯有回到蘭嶼才真正拾起作為達悟人的自信。又如林靖傑《臺北幾米》(2004)影像中的原住民兄弟,隨工地轉換而不斷在城市流動的生命情境。再如李秀美的《揮棒》(2010),投入七年時間追蹤卑南族少年陳彥儒,他離開部落到臺北求學,成就棒球之路的同時,如何在競爭壓力與文化衝突之間保有初心。導演們關注都市與部落的辯證關係,一方面呈現都市原住民的生命姿態,也豐富了「家園」的深層意義。

湯湘竹《海有多深》(2000)紀錄片海報(圖片來源/威像電影有限公司 OCEAN DEEP FILMS)

______________________

______________________

______________________