古道與命名:以拉庫拉庫溪流域為分析對象

本期專題

第27期

2016/06

文/趙聰義

壹、獵徑與地名

清朝和日本政府還未進入拉庫拉庫溪流域的道路,部落與部落早已擁有屬於自己的聯絡道路。道路的連結可以是同氏族群的聯絡道路,也可以是與某部落的聯姻道路,也可以是與漢人的商業交易之路。從地名的顯示中,可以看到因為上山打獵或著要去某一個部落而出現的地名,如ansaqanan背負重物休息再出發之地(類似臺階以便背負重物?程),patqazaman(休息站),qasivanan(守望臺),kaitinian守住路口(動物流動之地方)angkuisan(窄路地區)。

我們可以想像布農族人到獵區或到另一個部落,會在每一個休息的地方為此地命名以方便稱呼,也可知道路程已走到那裡。我們可以從下頁的表中看到,在以前的山中,每個部落的生活領域都會有其地名。

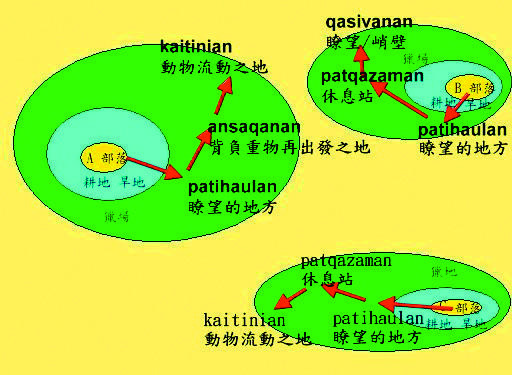

部落地名與路徑。

黃色為部落,左上方為A部落,右上方為B部落,右下方C部落;藍色為耕地或旱地;綠色為獵場:紅色為路徑。

(圖片來源/趙聰義)

從這張圖筆者想要解釋的是,部落間的聯絡道路和獵徑上可能有的地名。我們可以想像,每個部落或是家族在前去獵場的必經之路上,因為不同的地形而有不同的地名。所以每個部落都可能有一個稱為patihaulan的地方,該處視野良好,是獵人上山打獵的中途休息站,也是狩獵回來時的鳴槍地。下一個休息的地方,可能是ansaqanan,而這個地方就是將背物放下來休息之地。每個部落或家族因為所經的獵徑或部落路不同而有不同的命名。所以不同家族或部落有著屬於自己對道路上某地的命名。

行走拉庫拉庫溪流域的過程中,可以感受到布農族人所建立的道路系統,如馬西桑段走的大部份是獵人們所走的路線。行經的路線以稜線為主,與日治八通關越嶺以緩坡而建立的道路是不一樣的。有很多登山路線,以布農族的獵徑為基礎而形成,如南二段。布農族的道路系統,在日治時期,可以聯絡南投、高雄、臺東等地的布農族人,建立起各部落的聯絡道路,聯姻道路。這些道路系統在日本人建造八通關越嶺道路漸漸被取代,日本透過這八通關越嶺道路進行集團移住,也阻絕了拉庫拉庫溪流域的布農族人與其他地區布農族的聯繫。這些位在部落生活領域的地名,在清朝和日治時代因為道路的開通,使得族人不去使用這些地名,而逐漸消失。

貳、清八通關古道的地名

清朝政權在「牡丹社事件」後,開始體認到臺灣的重要性,從原本一貫消極對臺經營的態度,轉為積極治理臺灣。清朝在這樣的轉變中,漢人開始進入拉庫拉庫溪流域。這時候布農族人仍然擁有對自我的道路系統的命名,清朝政權的進入,對布農族的傳統命名方式並沒有很大的影響,因為他們開通道路是為了要連接臺灣東西部。在同治13年(1874)12月5日,沈葆楨在「在臺地後山請開舊禁摺」內,建議廢除舊禁,以加強「開山撫番」的成效:

因思全臺後山,除番社外,無非廣土,邇者南北各路雖漸開通,而深谷荒埔人蹤罕到,有可耕之地而無可耕之民,草木叢雜,瘴癘下垂,凶番得以潛伏,蹤闢蹊徑,終為畏途,久而不用,茅塞之。(林衡道,1994:435-439)

清朝政權希望以開路為手段,目的是希望能讓更多的漢人至後山開墾。開路的目的並不是要連絡各個部落的聯絡道路,所以所開的路是遠離部落來開的,希望打通前山與後山的通道,鼓勵漢人至後山開墾,以便於在臺灣東部行使治權。另一方面則是希望教化鄰近於道路的族人(林衡道,1994:447)。布農族人在道路的開通和「開山撫番」的政策下,開始受到外來政權的影響。

清同治13年(1874)9月起,在臺灣的北、中、南〔1〕三路進行道路開通。「中路」由總兵吳光亮領兵闢建。在清代八通關古道的建造下,拉庫拉庫溪流域的地名開始出現在文獻中(林衡道,1994:447)。清朝為了開闢這一條中路,寫了很多奏摺,稟報開路的情形。有一個奏摺是述及八通關古道之開路經過,文中提起總兵吳光亮率領三千多名粵勇,時稱飛虎軍在光緒元年五月九日起,接續開路抵鐵門洞,六月至八同(通)關,越中央山脈下嶺經八母坑、架札(大水窟)、雙峰仞、粗樹腳、大崙溪底,而於八月八日抵雅托(那那托克)(四朝奏議,1971:77-78),這條道路歷經拉庫拉庫溪北岸四大支流,最後完成由林圯埔(今南投縣竹山鎮)築至璞石閣(今花蓮縣玉里鎮),於同治14年(1875)12月完成(戚嘉林,1998:834)。這條古道,使拉庫拉庫溪流域的地名,開始出現在歷史文獻中。

楊南郡(1988)在《玉山國家公園八通關古道東段調查研究報告》書中,整理了光緒5年(1879)伊寵周等繪的《臺灣輿圖並說》和光緒20年(1894)薛紹元、王瑞國篡修的《臺灣通志稿》。《臺灣輿圖並說》指出中路的里程,此書說出「番界中路」共265華里(約152.6公里),《臺灣通志稿》的地名的呈現較臺灣輿圖較詳細。下表是整理《臺灣通志稿》與《臺灣輿圖並說》再加上布農語的相對應地名。

《臺灣通志稿》與《臺灣輿圖並說》地名及對照表

|

《臺灣通志稿》(1894)

|

《臺灣輿圖並說》(1879)

|

布農語地名

|

|

璞石閣

|

璞石閣

|

pusqu(玉里)

|

|

排 山

|

-

|

-

|

|

黃 崎

|

-

|

-

|

|

打林番寮

|

打淋社

|

tatalum(塔洛木)

|

|

奇淋山

|

-

|

-

|

|

玉屏山溪

|

-

|

-

|

|

雷峰洞

|

雷風洞

|

-

|

|

神仙嶺

|

-

|

-

|

|

雅 託

|

雅託

|

nanatuh(那那託克)

|

|

大崙坑

|

-

|

-

|

|

坑 底

|

大崙溪底

|

miyasang(米亞桑溪)

|

|

-

|

粗樹腳

|

-

|

|

雙峰仞

|

雙峰仞

|

-

|

|

水 崛

|

架札

|

ngiav(大水窟)

|

(製表/趙聰義,整理自楊南郡、王素娥等著《玉山國家公園八通關古道東段調查研究報告》)

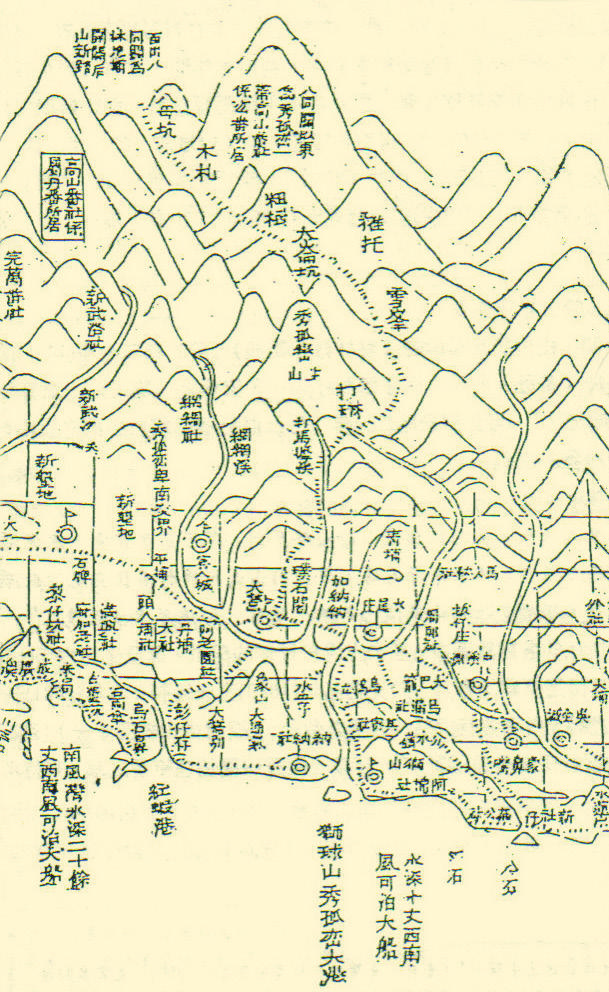

從表中,有二個部落的地名出現,一個tatalum塔塔木和nanatuh那那託克,這二個部落都是位在拉庫拉庫溪流域的北岸,而清代八通關古道就是沿著北岸開路。其他記載八通古道沿途里程的書藉,還有《臺灣通史》、《臺東州採訪冊》,他們沿用《臺灣輿圖並說》的里程表,而有略去幾處地名(楊南郡、王素娥等著,1987:20)。收錄在光緒六年(1880)《臺灣輿圖並說》中的「後山總圖」,以類似山水畫的方式記錄清代八通關古道,見下圖。

後山總圖,原收錄於《臺灣輿圖並說》(1880),轉引自楊南郡、王素娥等著《玉山國家公園八通關古道東段調查研究報告》(1988:22)。

圖中可以看到一條橫貫中央山脈的越嶺道,東起花蓮璞石閣,南至南投林圮埔。圖下的花東縱谷的描繪,已經開始畫滿計里畫方網格,而位在山上的拉庫拉庫溪流域,則是山水畫的畫法,大約標示地名位置。這張地圖描述出布農族在拉庫拉庫溪流域附近族群「丹番」、「鑾番」、「棍番」〔2〕,說明巒社群和郡社群的居住的位置,圖中央有一句「西出八同關為秀姑巒山一帶番社,係屬巒番所居;西南一帶高山番社,係屬昆番所居」(臺灣文獻叢刊:81)。雖然對拉庫拉庫溪流域的族群有所辨別,但是對於族群的位置,仍有所偏移,例如「丹番」這個族群位置放在拉庫拉庫溪流域的南岸,與實際狀況「丹番」位在tavila(塔菲拉 / 太平溪)附近,有點差異。

下圖為大約重繪清代八通關古道的想像圖與布農語的對照:

清朝八通關古道的地名(圖片來源/趙聰義)

拉庫拉庫溪流域的清代八通關古道,僅維持十幾年的暢通。漢人對拉庫拉庫溪流域的意義,必須連接這條古道上。沒有這條路,拉庫拉庫溪流域對漢人就沒有什麼意義,它成為漢人標誌著先人篳路藍縷,以啟山林的精神的象徵。

參、日治八通關越嶺道路

清朝所開的八通古道,因沒有行走,沒幾年就壞掉了。筆者到現場勘查時,路面已經崩塌,比較明顯的地方,位在卓溪中正部落進去一兩天後的路程,可以看到一些較完整的路基。清朝結束後,八通關古道也因此?落,接著是日本人沿著拉庫拉庫溪南岸建築日治八通關越嶺道路。在日本人還沒有建築道路時,布農族人就己經開始與日本爭戰。部落的老人家是這樣描述那個年代的情景:

1. ukaang dan pasasanpanaq bununin, mapapataz a bunun,

還沒有 路 一直打戰 布農 打戰 助詞 布農

「還沒有建路時,布農族人開始有爭戰的動作(與日本)。」

2. Kananaq a bunnun, mudadadan,

自己 助詞 布農 行走

「布農有屬於自己的路。」

3. maqa bunun qai, antupa uka dan maqtuang mudadan,

助詞 布農 助詞 如果 沒有 路 還可以 行走

「我們布農族人,如果在山上沒有路,我們還是可以行走」

4. haihaipin pinkadan,

之後 建路

「之後(日本人)建路」

5. kadan aupa isa-ama cilas, masasadu pakau sipun,

建路 因為 要背 米 送 食物 日本

「是因為方便他們背食物做補給。」

(訪談者:laun istasipal,2005)

全文翻譯:

「在還沒有開始建路時,布農族就己經開始有抗爭的動作,族人有屬於自己的路。不好的路我們都可以走。之後日本才建路,這樣方便他們背食物做補給。」

報導人說明當日本人還沒有未建築道路之前,就已經跟日本人打過戰,日本開路的原因,是為了方便補給。日本透過建造八通關越嶺道,去除布農族原有的道路知識體系,以形成日本自己的道路知識體系,並杜絕布農族人行走於自己的獵路、部落聯絡道路,以更能掌握此地。

布農族人不是因為開路的原因與日本人而有所重大的衝突,而是槍枝的問題:

sizaun inam tu busul

沒收 我們 助詞 槍

「沒收我們的槍」

(訪談者:laun istasipal,2005)

因為這個問題,布農族和日本人開始有所衝突。「大分事件」衝突的主要肇因,就是因為沒收布農族賴以為生的狩獵槍枝。這事件發生後,使日本人決定開闢能橫越中央山脈,控制布農族部落的道路。

大正7年(1918)8月2日,花蓮港廳為解決「未歸順蕃」的反抗,及勘查八通關越嶺道路的預定路線,由玉里支廳長率領警部7人、線外原住民30人,自玉里出發,越卓溪山稜線,過阿桑來戛、阿波蘭社、爬阿波蘭山展望南岸喀西帕南社及北岸異祿閣社,涉馬戛托溪上游,過馬戛次托山西腰至馬西桑社,翻越中央山脈主稜秀姑巒山,於8日抵?南投境內(臺灣總督警務局編,1998:395)。大正8年(西元1919年)6月10日,越嶺道分別從東西兩端開始動工。西段由南投廳自楠仔腳萬(信義鄉久美)開路,大正10年(西元1921)3月築至大水窟,完成42.43公里路程。東段由花蓮廳自玉里動工,於大正10年1月22日,完成至大水窟間83.78公里之路程。全程費時大約一年七個月(黃俊銘、林一宏,2001:15)。

道路把調查帶入拉庫拉庫溪流域,地名一一呈現在文獻中。日本人將所調查的地名,應用在駐在所的命名上。日本政權在翻譯地名時,沿用布農語的地名,但是布農族對這塊土地命名的精神,卻無法沿續。日本政權只是希望在這個混沌不明的布農族領域空間,藉著標示布農族地名,更容易治理這個地方。

文獻中所收錄的地名,主要記載清朝八通關古道和日本八通關越嶺道旁的部落名。因布農族人生活、文化所產生的地名,如獵徑的地名是不會出現在文獻記載中。所以位在族人生活領域中的地名,在清朝和日治的文獻上,就會被排除掉,因為這對他們的統治沒有什麼幫助。當拉庫拉庫溪流域的地名雖然一一呈現在文獻,但更多的地名消失在布農族人對傳統地名知識的使用。

透過道路的建立,地名的權力也跟著進入拉庫拉庫溪流域,它使日本人和清朝人得以穿越拉庫拉庫溪流域,到達過去所無法到?的部落,並為這個地方重新用自己的文字,翻譯或命名這個地區。但道路的建立也可能是命名的限制,道路只能帶著漢人到達道路所能到達的地方,只能命名道路所能到達的地方,所以漢人所能翻譯的地方,主要以拉庫拉庫溪北岸為主,而日本則是全面性的。道路帶進了陌生的清朝人和日本人,同時帶入了不同的命名方式與價值觀,使用道路本身就是一種權力的使用,使得命名可以順理成章在此進行。John Brinckerhoff Jackson指出,道路是形塑地景的權力場域(引用呂紹理,2005:380)。

本文作者常親友整理、踏查古道,圖為清代八通關古道(照片來源/趙聰義)

參考書目

四朝奏議

1971《道咸同光四朝奏議選輯》,臺灣文獻叢刊第二八八種,臺北:臺灣銀行經濟研究室。

戚嘉林

1998《臺灣史》第二冊,臺北:農學。

林衡道

1994《臺灣史》,南投:臺灣省文獻委員會編。

1999〈臺灣地名的分類〉收錄於《臺灣文獻》,第二十七卷第四期,南投:臺灣省文獻委員會。

呂紹理

2005《展示臺灣-權力、空間、與殖民統治的殖民統治的形象表述》,臺北:麥田。

黃俊銘、林一宏

1999年《玉山國家公園拉庫拉庫溪 布農族舊部落調查研究》內政部委託研究報告。

2001《拉庫拉庫溪流域日治時期遺址原地保存之可行性研究與初步規劃》,南投,內政部玉山國家公園。

2002《拉庫拉庫溪流域人文史蹟原址保存或復舊工程之整體規劃》,報告書。南投:內政部營建署玉山國家公園管理處。

楊南郡、王素娥、紀春興、陳永龍、徐自恒

1987《玉山國家公園八通關古道西段調查研究報告》,南投:內政部營建署玉山國家公園管理處。

1988《玉山國家公園八通關古道東段調查研究報告》,南投:內政部營建署玉山國家公園管理處。

臺灣總督府警務局編,吳萬煌,古瑞雲譯

1998《日據時期原住民行政志稿》(第三卷),南投:臺灣省文獻委員會。

臺灣文獻叢刊

1964《清史稿臺灣資料集輯》,臺灣文獻叢刊第二四三種,臺北:臺灣銀行經濟研究室。

______________________

作者簡介:

趙聰義

布農族名Salizan Takisvilainan,家鄉位在花蓮縣卓溪鄉的中平Nakahila部落。

2000年,第一次從日治八通關越嶺古道進入祖居地,之後持續跟著族人入山,跟著兄長一起學習布農的口述歷史,目前正在部落規畫部落圖書館的計畫。