初次噍吧哖事件──文獻再解析的必要

文獻評介

第22期

2015/08

文/翁佳音

翁佳音

一、地震後的迷蹤

1661年這一年,是臺灣動亂的一年,南部嚴重地震,全島有外患入侵;叛逆、投誠,異族之間恩怨,比三角關係還複雜。但後來講說這段歷史的人,目珠與嘴唇好像只放在國姓爺鄭成功率兩、三萬士兵攻打臺灣。而且,故事主軸想法,幾乎都以為當時舞台只分兩個陣營,即:臺灣原住民與漢人聯合外來鄭氏政權,圍攻人數才一、兩千的荷蘭東印度公司。

會有這樣僵硬、單一的故事影像,不意外,當然是現代黨國「大歷史」之支配階級史觀譸張、影捏所造成。但,另一方面,也許有些原因出在歷史研究者不樂於從事文獻的基礎考訂、解疑,或勇於反思現成歷史敘述是否完全真實,導致不少值得再論述之歷史事件,因而隱晦不彰。當年所發生的?吧哖事件插曲,也許是其中一例。

在以前,研究者可以廣泛運用的日譯版《巴達維亞城日誌》中,鄭成功攻臺前幾日,即1661年4月17日條,記有臺南目加溜灣(善化)社的竹篙厝教堂因地震倒塌,居民逃往山中。數日前,目加溜灣老居民與新來的Terriverrivang人一齊再回到社裡來,但Tamani尚逗留山中(註1)。

此次大地震,《巴達維亞城日誌》說是2月15日發生,臺灣城建築龜裂,臺灣街有店鋪二十幾間倒塌,連稍遠的善化竹篙厝教堂也倒下,餘震連續六天。這是根據臺灣長官揆一的書信報告,可信性當然高(註2)。當時,有位也經歷地震的瑞士傭兵Herport,他在《東印度旅行記》中講得非常恐怖,地動山搖,島嶼彷彿一艘船在海上搖晃,甚至還誇張成餘震長達六個禮拜(註3)!

至於2月中逃離,震後數日再回去的Terriverrivang與不願回去的Tamani番人,究竟是哪一族、哪個部落的原住民?荷蘭時代臺灣史開山祖中村孝志在巴城日誌的註釋中,指前者地點不明,後者是「?吧哖」,是現在臺南玉井。荷語文獻中的Tamani,後來被漢字音譯為「?吧哖(Ta-pah-nî)」,日本時代取近音改為「玉井(Tama-i)」。沒錯,這是研究者的基礎知識。

二、荷語文獻中的?吧哖社地點

問題出現在荷語文獻中的Tamani(?吧哖)社,社址在哪裡?連帶的,中村先生所未能解答的Terriverrivang番人番社又是哪裡?這是本篇短文要集中處理的問題。本文的重點或結論,主旨不在於推翻既成論述,而是提出下述事證,敦促學界在談論南部原住民族群遷徙時,可能得花些時間解決這些文獻問題,用以避免歷史紀錄的前後矛盾。

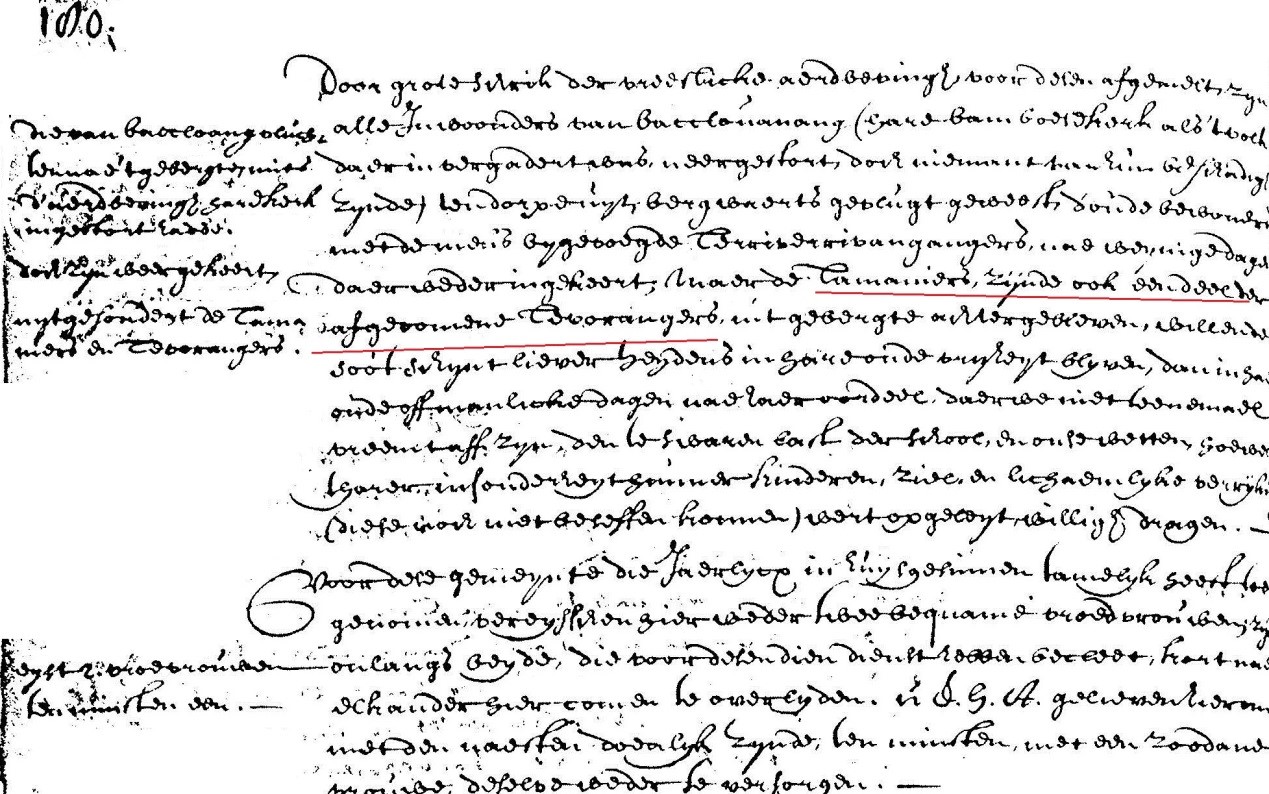

Tamani(?吧哖)社或社番出現於荷語文獻的時間,算是比較晚期,大約在1650年代以後。揆一長官呈巴城總督信函中,提到:「?吧哖番人,亦為下山(居住)大武?人的一部份(zijnde ook een deel der afgecomene Tevorangers)」(參見圖1)(註4),可確證?吧哖番人與大武?番屬同一族群。大武?社的地點與範圍,在荷語文獻中很清晰。例如,1636年Junius牧師向公司十七董事會的報告中,指出離新港社一天多路程的三個山內番社:Tevourang(大武?社)、Taiouwang、Tusigit(註5);此外,相關的資料,如《臺灣城日誌(熱蘭遮城日誌)》也標明由大目降(Tavokan,臺南新化)到大武?路程約一天(註6)。

圖1 揆一長官巴城總督信函,VOC1236, fol. 180。(圖片提供/翁佳音)

文獻又指出:Tamani社與Terriverrivangan小社,位於小山之中,一日路程。而且,後者是新成立的小社,約位於目加溜灣社與大武?社半路間的平地上(註7)。綜合這些路程時間,以及地形的敘述觀之,荷蘭時代的大武?與?吧哖番社恐怕都在現在臺南大內頭社開始往東算起。換句話說,這兩個社名與地名,是定根在土地上,從那時起到現在,應少有變動。

至於迄今未解決的Terriverrivangan小社,既然在目加溜灣社與大武?社半路間的平地上,研判的範圍已可縮小。若進一步參照清代文獻,那地點就呼之欲出了。大約成書於1717(康熙五十六)年前後的《諸羅縣志》卷一封域志「山川」,記云:

大武?山……內社九:大離蚌、礁吧哖、邦鶻、內蹈綱、敦里礁吧哩、萬打籠、內幽、籐橋頭、美籠。

此外,成書1722(康熙六十一)年稍後的《臺海使槎錄》卷五〈北路諸羅番四〉也載有:

大傑巔、大武?、?吧年、木岡、茅匏頭社(即大年 )、加拔(一作茄茇)、霄裏、夢明明(自頭社以下皆生番)

)、加拔(一作茄茇)、霄裏、夢明明(自頭社以下皆生番)

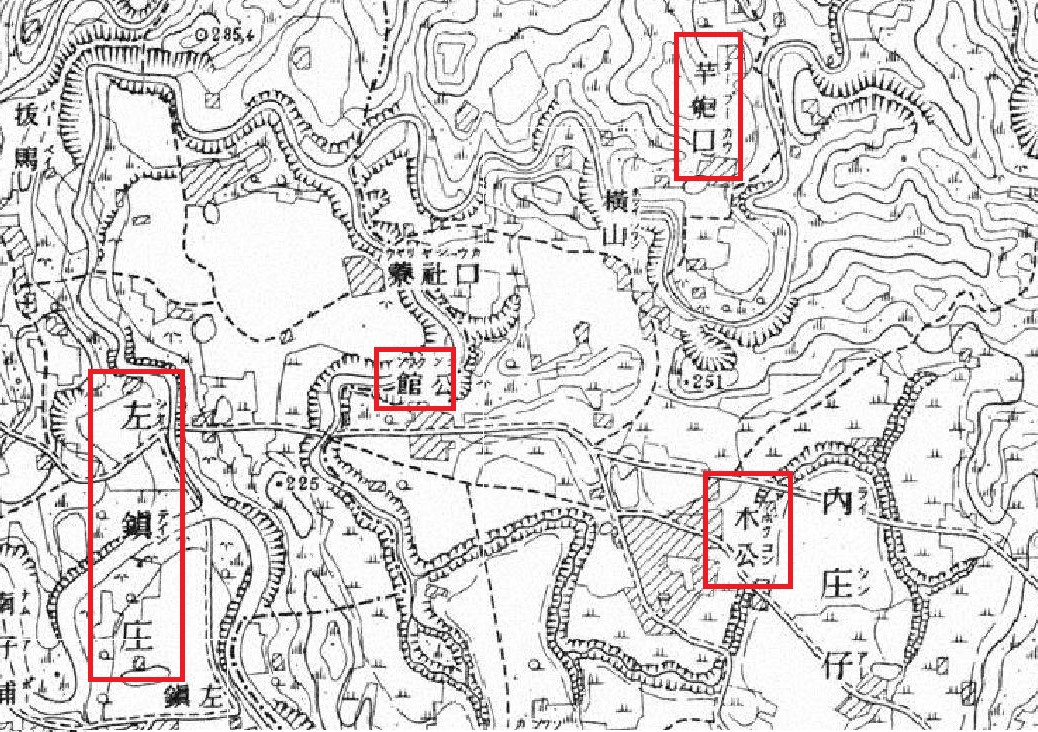

限於篇幅,這裡無暇繼續解釋兩書所提記的其他鄰近番社名稱,儘管這方面討論,對於解開歷史族群非常重要。我還是舉兩書中所提的「大離蚌」與「大年」,兩詞的發音,大抵類近Tai-li-pang,或Tai-ni-pang,與Terriverrivang音值非常接近,應是後者的漢字音譯(註8)。這樣的解釋與推測,尚屬合理層次。若無異議,那麼,如《臺海使槎錄》所言的:茅匏頭社又名大年 ,Terriverrivang就是臺南左鎮境內舊地名「竽匏口」,這裡尚留舊地名木公(木岡)、公館與口社寮,多少都已反映這一地帶的族群活動狀態(參見圖2)。

,Terriverrivang就是臺南左鎮境內舊地名「竽匏口」,這裡尚留舊地名木公(木岡)、公館與口社寮,多少都已反映這一地帶的族群活動狀態(參見圖2)。

圖2 日本時代堡圖。(圖片提供/翁佳音)

三、初次?吧哖事件

前面既然已指出此次事件的地點,大抵與現在臺南左鎮、玉井範圍差異不大,那麼,事件的原因與經緯如何?

在這裡,我還是從第四冊《臺灣城日誌》的記事中擇要敘述(註9)。事件前因,在荷蘭東印度公司的統治政策的變化,總督高層在1645年時令臺灣當局將山內原住民遷徙到平地,以利於基督教教育及統治(註10)。1650年代末期,部分大武?社番人分別被勸令下山,遷居臺南白河、東山一帶的哆囉嘓社(Dorcko)(註11),成為清代登錄於志冊上的「大武?派社」。此外,也有番人,包括上述的?吧哖與大離蚌(Terriverrivang)奉命遷居到目加溜灣社。從文獻來看,下山居住的番人,多少有適應不良的問題(註12)。

因此,1661年2月中的地震躲入山內後,?吧哖社的一位頭人?吧烈(Dapare)與他的番親公然宣稱要留在山中過著傳統自由生活,寧可死去,也不願下山再回目加溜灣社居住,接受荷蘭的基督教教育與法律(註13)。他們有往北逃到嘉義阿里山境內的大龜佛(Tackka Poulangh),或往南與屏東縣高樹鄉舊大路關(Terroquan)番人逃到相當高的山上,名叫Tosicil的地方築屋居住,甚至干仔霧(Kanakannavo)社番也過來相助(註14)。

荷蘭東印度公司雖然在3月曾派政務官率十幾人前往調查,以及拏捕抗命的頭人?吧烈,結果僅是得到上述的情報而已。公司若想進一步派遣士兵前往搜捕,以及驅逐?吧哖社番到山下居住,也已時不我予。4月底,中國的國姓爺大兵君臨城下,另啟一番大戰場,戰火遍及島上。初次的?吧哖事件訊息嘎然而止,後續故事如何,文獻恐怕難有紀錄了。

?吧哖故事的時間,也許難以為繼;但空間之網絡,倒是可羅織出一些眉目來。事件中出現的社番,有嘉義布農族的大龜佛(Tackka Poulangh),以及清代四社番,即高雄縣楠梓仙溪河谷一帶的大路關,甚至是這一兩年才被認定為新族群的高雄縣干仔霧(Kanakannavo)番人。

這些範圍橫跨嘉義、臺南與高雄、屏東的原住民群,早在荷蘭公司統治時代,就已發生遷徙住居與互有聯繫之現象。例如,1636年年底,大路關(Taraquang)的番人因被住在更高山上的敵番所驅逐而在大武?人的番社中尋求庇護地(註15)。高雄的干仔霧番(Kanakannavo)於1648年參加全島地方會議,荷蘭人要與此番社溝通,先講新港話,再翻譯成大路關(Tarrocquans)及大武?話;1650年,干仔霧番社甚至有有四戶遷往嘉義阿里山的大龜佛(Tackapoelangh)(註16)。

四、事件餘波懸而未決的問題

本文後段試圖用空間之網,填補初次?吧哖事件中斷的時間軸。之後,恐怕有些事件餘波或缺口,現在的研究者也許該面對,例如:

第三節一開頭提到的,與?吧哖同屬大武?的「大武?派社」,成立於1650年代末期,但目前論述卻謂因臺南西拉雅族侵占而於18世紀三、四○年代(乾隆初期)遷到該地(註17),有七、八十年的時間缺口。

此外,日本時代與戰後的調查與敘述,包括中村孝志之註解,大體異口同聲說臺南舊地名?吧哖的玉井,是原住新化的西拉雅族社眾因受漢人侵占,而往東遷徙,驅逐原住玉井、口霄里的南鄒四社番,進而定居下來的西拉雅族之社。時間大約在清康熙、乾隆年間(註18),亦即在17、18世紀之交,到18世紀三、四○年代間的事。

如此論述,又與第二節所指陳荷蘭文獻出現之社名與地點,與清代以後的社名地點差異不大之事實,有了衝突。進一步,語言方面,如上所述,干仔霧番聽講大武?話;荷蘭時代觀察記錄中,大武?與西拉雅族之風俗習慣還是存在著差異(註19)。更有趣的是,日本時代之調查紀錄裡顯示,現獨立為一族的干仔霧,即卡那卡那富族(Kanakanavu),是被鄒族與Saaroa稱為「Taiburan大武?」(註20)。由此可見,各時代的文獻紀錄一直有持續性,但與日本時代以來的學界調查研究不符合,中間到底出了啥問題,今後不解決是不行的。

結語之際,還是再提點一下大武??吧哖這個舞台。不止荷蘭時代是熱鬧社之區,到了滿清據臺之初,大武?依然為「商人所常泊之社」(註21)。有清一代,「大武?之?吧哖」是賊匪與官兵一往一來之區。嘉慶十八(1813)年十月間有艘據說是蔡牽等集團的海賊船竄至臺灣東部沿岸,沖礁擊碎,賊頭「紅目茂」泅水登岸,居然還攀爬潛匿到?吧哖山寮中(註22)。

你看,?吧哖舞台不是千山鳥飛絕的封閉世界,用這個地理觀點再解析文獻,也許會有不同的歷史敘述出現。

(註4) “Missive van den gouverneur Frederick Coyett naer Batavia aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker. Tayouan, 14 Maert 1661”. VOC1236, fol.177-182, fol. 180.

(註7) “Missive van den gouverneur Frederick Coyett naer Batavia aen den gouverneur generael Joan Maersuijcker. Tayouan, 29 Januarij 1660“. VOC1233, fol. 696-699, fol. 698v. De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. vol. 4 (Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2000), p. 11.

(註10) ‘Missive van Batavia [van Cornelis van der Lijn] naer Tayouan aen den heer gouverneur Francois Caron per de fluyt de Siam geschreven. Batavia, 31 Julij 1645’. VOC869, fol. 417.

(註12) De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. vol. 4, p. 333,並參見:”Missive van den gouverneur Frederick Coyett naer Batavia aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker. Tayouan, 29 Januarij 1660“, VOC 1233, fol. 696-699, fol. 698v.

(註13) “Missive van den gouverneur Frederick Coyett naer Batavia aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker. Tayouan, 14 Maert 1661“, VOC1236, fol.177-182, fol.180.

(註21) 林謙光(1961)《臺灣紀?》,收於諸家《澎湖臺灣紀略》,臺灣文獻叢刊一○四,臺北:臺灣銀行經濟研究室,頁56。

翁佳音

翁佳音

研究近代初期(16-18 世紀)臺灣、東亞東南亞史、史學思想與歷史的歷史。流派,屬乾嘉考證與Ranckean 文獻實證主義的復辟新保守派,愛講政治、外交以外的社會、文化往事。老宅,每次出門,便覺得出國,所以愛拍照留念。