拉阿魯哇族語言流失與復振

本期專題

第16期

2014/08

文‧圖/邱英哲

臺灣原住民族原有「9族」,行政院自20018月8日公告邵族為第10族以來,已陸續公告正名了噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族及賽德克族,最新核定的兩族是2014年6月26日公布拉阿魯哇族、卡那卡那富族為第15族與第16族。

鄒族自日治時期以來,被區分為北鄒、南鄒,北鄒指居住在嘉義縣阿里山鄉的鄒族(以下簡稱鄒族),南鄒指現居今高雄市那瑪夏區的 Kanakanavu(卡那卡那富)和桃源區的Hla’alua(拉阿魯哇);習慣上即籠統地把這三支族群稱為「鄒族」。本文分別介紹Hla’alua族之族裔結構、族屬認定、語言系譜以及3種語言之比較,並調查語言流失的現況及原因。

南島語系與拉語的關聯性

臺灣原住民族所使用的語言歸屬「南島語系( Austronesia)」,該語系之分布東起智利復活島,西至非洲馬達加斯加島,北起臺灣,南抵紐西蘭,涵蓋了東南亞、新幾內亞、大洋洲等地。

依據Ethnologue(2005c)統計共有1,268種語言,人口2億5,000萬;南島語是世界上分布最廣的語族,依據考古學的推測,西元前4,000年自臺灣向南遷徙,經過菲律賓、婆羅洲分別

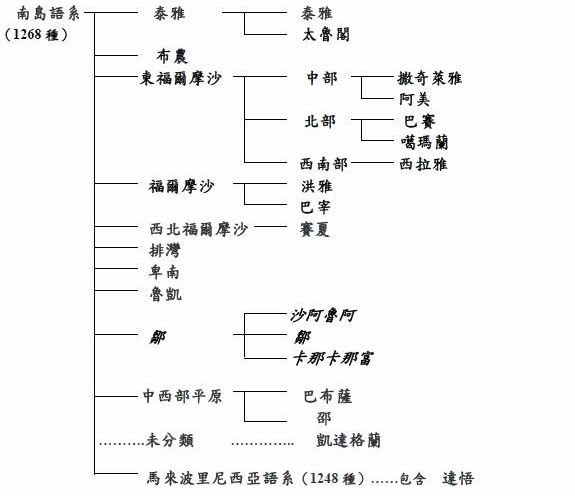

擴及到現今的範圍(何大安等, 2000)。根據語言學家在音韻和句法上的研究,發現臺灣原住民族語言保存了早期南島語的特徵,因此推論要比臺灣以外的南島語來得更為古老。歸納出南島語系的語言系譜可分為12個次語系(包含 1個尚未分類的 凱達格蘭語),其中有11個次語系的20種語言都在臺灣(參考自 Ethnologue,2005c,筆者已略為刪修。見圖),其他1,248種語言則均歸屬馬來波里尼西亞語系[注1](Malayo-Polynesian)。

(本圖參考Ethnologue(2005c),筆者略作增修)

由該語言系譜,反映出臺灣原住民族語言現象的特殊性,國內外學術界一致認為臺灣原住民族的語言,在研究整個南島民族的起源、遷移路線等方面,有很高之學術價值(李壬癸, 1995b)。雖然學術界對於南島語系的語言系譜尚有其他的歸類型態,但亦相去不遠,毫無削減臺灣原住民族語言的特殊性與重要性。

有關拉語、卡語與鄒語的系譜,歸納有以下4種:

(一)單一鄒語,不分群(伊能嘉矩、粟野傳之丞, 1899)。

(二)單一鄒語,三種方言:認為拉語和卡語為鄒語之方言,而非獨立的語言

(費羅禮,1969)。

(三)二種鄒語:認為拉語和卡語兩種語言間的「差異不大」(張雅音,2003), 種語言「顯然相當接近」( 壬癸,2005),同屬次方言,但均51與鄒語無法溝通;拉語、卡語和鄒語分屬南鄒語、北鄒語。

(四)三種語言:分別為 3個獨立不同的語言,在語彙、構詞及語法上均有顯著的差異(小川尚義, 1935;Tsuchida, 1976;李壬癸, 1997b;蔡恪恕, 1999),故各給予3語獨立之語言地位。

事實上,分別使用拉語、卡語或鄒語的人相互之間並無法交談,詞彙存在極大的差異,發音也各有特殊性,3語無法相互理解或溝通(李壬癸, 1999;蔡恪恕,1999;王嵩山等, 2001),經筆者初步嘗試比較(見 Swadesh基本詞彙表)並詢訪 3族之耆老、族語教材主編、族語老師所知,拉語和卡語2種語言估計約有50%的語彙近似,3種語言之間則完全無法溝通交談(據悉僅有一種古調可以用吟唱的方式溝通,昔日老人家尚有人可以吟唱對談,即使目前仍有人會模仿吟唱,但現今已無人能懂其意)。惟是否僅屬「方言」[注2]而非「獨立語言」,尚有待語言學家就理論層面進一步釐清。

三族的基本詞彙比較:除了人稱代名詞、親屬稱謂和數詞之外,另參考 SwadeshList 中207個基本詞彙[注3](Swadesh, 1952、1972)選錄詞彙(見表 1),俾以初步分析3種語言詞彙間之親疏關係。[注4]

Swadesh 基本詞彙表(選錄)(表1)

|

詞彙 語別

|

鄒語

|

卡那卡富語

|

拉阿魯哇語

|

|

1 頭

|

Fnguu

|

navun

|

vungu'u

|

|

2 頭髮

|

Fuefi

|

vukuusu

|

vukuu

|

|

3 眼睛

|

Mcoo

|

vo'in

|

vulaihli

|

|

4 耳朵

|

Koyu

|

tuuku

|

calinga

|

|

5 鼻子

|

Ngucu

|

tanguca

|

Nguunguru

|

|

6巫醫

|

yoifo

|

'uluvu

|

'uluvu

|

|

7小矮人

|

sayuc'u

|

kavurua

|

kavurua

|

|

8住屋

|

emoo

|

taanaasa

|

Salia

|

|

9月亮

|

feohu

|

vuany

|

vulahlu

|

|

10星星

|

congeoha

|

tamtasai

|

‘acangerahla

|

|

11男子聚會所

|

kuba

|

cakuaru

|

tapuhlaihlia

|

|

12頭目

|

peongsi

|

kapitaanu

|

kapitaanu

|

|

13勇士

|

maotono

|

maintasu

|

Vasucu

|

|

14我

|

a'o

|

iku

|

ihlaku

|

|

15祖父、外祖父

|

ak'i

|

taamu、

taamu nannaky

|

tamu'u、

papu'u hlahlusa

|

|

16祖母、外祖母

|

ba'i

|

taamu、

taamu sarunai

|

tamu'u、

papu'u ahlaina

|

|

17爸爸(直稱)

|

amo

|

cuma

|

kaamu

|

|

18媽媽(直稱)

|

ino

|

cina

|

kainu

|

筆者將字表內詞彙探詢拉族耆老,而將3種語言予以區辨:若聽其音可辨其義者,則視為「相同字」或「極相似字」,以粗斜體字表示;若可推估2種語詞應屬同源者,則視為「相似字」或「同源字」,以粗體字表示;若完全無關者視為「相異字」。筆者歸納發現,拉語和卡語的「相同字或極相似字」達3成,遠高於卡語和鄒語以及拉語和鄒語的「相同字或極相似字」比率;3種語言「相似字或同源字」的比率則各占1成強;3種語言的「相異字」比率分別為:拉語與卡語差異為53.75%,拉語與鄒語差異為86.25%。可看出拉語和卡語間的差異小於沙語和鄒語以及卡語和鄒語的差異(85%),參考表2。

詞彙比較表(表2)

|

比較

語別

|

相同字

或極相似字

|

相似字

或同源字

|

相異字

|

合計

|

|

拉語vs.卡語

|

25

|

31.25﹪

|

12

|

15﹪

|

43

|

53.75﹪

|

80(100﹪)

|

|

拉語vs.鄒語

|

0

|

0﹪

|

11

|

13.75﹪

|

69

|

86.25﹪

|

80(100﹪)

|

|

卡語vs.鄒語

|

1

|

1.25﹪

|

11

|

13.75﹪

|

68

|

85﹪

|

80(100﹪)

|

Hla’alua語流失的原因與現況

筆者初步觀察,除了受到80年前布農族大量移入,拉語被布農語逐漸取代之外,尚有長期的單一「國語」政策的影響,以及近50年來外來人口的漢語方言、教育政策、媒體傳播等因素之影響,分述如後:

(一)布農語強勢輸入的影響

全臺灣拉族的聚居地在高雄市桃源區(約占64.56%)以及那瑪夏區(約占35.44%),桃源區的拉族又有

63.91%居住在高中里,自稱「 Hla’alua」,部分族人於1931至1936年間遷徙至高雄市那瑪夏區瑪雅里、達卡努瓦里居住。

口傳部分的拉族大約於200多年前自東方的「 Hlahlunga」[注5]遷居而來到桃源區全境,東抵寶來溪,西達楠梓仙溪和荖濃溪分水嶺,與卡族相接,北及拉克斯溪,與鄒族達邦社相銜,南至六龜里[注6]土壟灣(劉斌雄, 1969)附近(今興龍村)。

拉族是最早定居於此區域之族群,簡言之,高中里是全國拉族人口最多的聚居地;然而布農族自日治前、中、後期均大量遷入桃源區,高中里亦不例外,強勢語言輸入逐漸使得弱勢語言轉移或弱化,造成拉族在高中里的人口比例僅占22.28%,能使用拉語做為日常生活溝通語言能力者,依賴建戎(2004)調查僅占 60.61﹪,能使用布農語做為日常生活溝通語言能力者,卻占94.95﹪。

高雄市桃源區高中里興中國小,是全國拉阿魯哇學童密度最高的小學,學校利用晨間時間學習Hla'alua語。

惟筆者田野調查發現,可以使用拉語者,遠比60.61%少。究竟拉族還能以拉語做為日常用語者還有多少比例? Aluvai(女,1947年生,二分之一拉族、二分之一布農族[注7〕)表示:

我們這裏很少人講Hla’alua kai〔注8〕,講了也沒人聽懂……。布農族都講布農話,不然就講國語,不可能講Hla’alua的話。如果都是Hla’alua的在一起聊天,可能就會講了。現在年輕人都不會laupai〔注9〕!

筆者針對Hla’alua語的使用時機「 Hla’alua在一起聊天,可能就會講了」以及使用年齡層「現在年輕人都不會了」等情況以及比例,進一步探詢, Ika(女,1968年生,布沙族〔注10])表示:

「Hla’alua在一起的時候也不一定講啦,40歲以上的可能還會說一點,40歲以

下可能只會聽一點點。如果我們和布農族在聊天,旁邊有一個Hla’alua經過,

他可能就會用Hla’alua問我在聊什麼,我有時就會用Hla’alua回他,可是我也

不太會講啦。就算在「過河」那邊,Hla’alua的人也都用布農話啊!」

「過河」即指美蘭社,美蘭社是貝神祭的「發源地」,具有一定程度意義的指標性,受訪者現居美蘭社,

表達美蘭社的拉族也都講布農語的情況,似不足為奇。住在美蘭社的Ingu(女,1970年生,拉族)當著先生的面,語帶戲謔地說:我老公剛剛說自己是純鄒族的,其實他才不是純種 du;!我公公是Tavavulana<是純Hla’alua,但是我婆婆是從北鄒湯家來的。我才是純的Hla’alua,我是Salapuana=。…

…我和我老公都不會說Hla’alua的話,因為小時候爸爸媽媽就跟我說布農話……。我哥哥姐姐應該會講一點,我有一個姐姐比較會講,她嫁到民權>,現在是民權的Hla’alua族語老師。

拉族在日治時期以前就已和外族通婚頻繁,統計劉斌雄1963年的田野調查資料(1969)以及賴建戎 2003年的調查資料( 2004)顯示,同為拉族間之婚嫁比率,從44% 為18.18%,拉族與布農族之婚嫁比率,從48%升高至57.95%,整體統計拉族與非拉族之婚嫁比率,從40年前的5成6[注11],迄2003年已高達8成1[注12]。Apu(女, 1945年生,沙布族)表示:

我也是美蘭社的Hla’alua沒錯,因為我爸爸是Hla’alua,我媽媽是Bunun paiA,2種話我都會。……我嫁給布農族的,小孩子當然就都是布農族 kai。他們(小孩子們)都會說布農族的話,有的會多一點,有的會少一點,

Hla’alua 的話就不行講。

因為拉族和布農族同屬父系繼嗣社會,族屬以從父認定為原則,收養亦同,招贅則從母。至於父母異族通婚,在家庭語言的使用上呈現什麼樣的狀況? Aluvai(女,1947年生,沙布族)回想說:

我媽媽是布農族,都講Bunun,我爸爸是Hla’alua,但也跟著講Bunun;有時候我們也會講Hla’alua的話,……都混著講了啦,因為爸爸是 Hla’alua kai!但是這裏的人大部分都講Bunun 啦!

原住民族委員會主持搶救族語之宣誓與揭牌,以實際行動搶救瀕危語言。

據族語老師游仁貴表示,拉族男性所娶的布農族婦女,有史以來僅有2位會講拉語,1位已經過世,另一位即為游師母。由上述2個例子可以得知,即使布農族婦女嫁給拉族男性,家庭語言幾乎都不會「從父」使用拉語,反而是「從母」使用布農語。然而拉族婦女給布農族男性,家庭語言則「從父」使用布農語。

目前高中里有基督教長老教會以及基督復臨安息日會,高中里大部分村民的宗教信仰為基督教,且多數參與長老教會活動[注13]。筆者於2007年7月29日星期日上午參與高中里基督教長老教會主日禮拜,參與人數統計有 74人, 30歲以下者估計 20人約占三之一左右,族別以布農族居多,拉族、漢族及其他族裔均極為少數,主日禮拜程序單雖以漢字列印,惟從「奏 」、「宣召」、「聖詩」、「主禱文」一直到「頌榮」、「祝禱」等等,不論是牧師、長老或執事,全程均使用布農語,偶有極少片段字句翻譯成漢語者,但並不成比例。難怪Caupu(男,1979年生,四分之一拉族)提醒:「你去教堂看看!你聽他們講布農語的情況,會發覺這裏的布農語似乎不像是要滅亡的語言!」

另外,筆者於2008年4月24日星期四上午參與「高雄縣桃源鄉 97年度鄒族(沙阿魯阿)宗親會」會議,與會者均為拉族成員,與會人數計約 50人, 50歲以上之長者,幾乎全程使用布農語發言。

拉阿魯哇族的傳統祭儀貝神祭。

2008年7月12日拉族耆老教導較年長的族人練習貝神祭的舞蹈及歌曲時,亦大都以布農語交談。對應於賴建戎( 2004)之抽樣調查,拉族有 94.95%具有「能使用布農語做為日常生活溝通語言能力」,與使用國語者之比例相同。布農語似乎已在高中里成為社區、部落語言,語言同化現象似乎僅出現在拉族的拉語;惟就筆者訪視及田野調查結果,具有講族語能力者,並不意謂著是使用族語做為日常生活用語,而是轉用國語者為多,況且30歲以下的年輕人甚至已喪失使用布農語的能力。布農語與拉語相對於國語,均同屬弱勢語言,只是拉語相對上更為弱勢罷了。

(二)長期單一「國語」政策的影響

臺灣光復60年來,迄今的教育政策仍以漢族為中心,並以國語為官方語言、教育語言,除了「國語」之外的語言和文化,均快速消逝中。長期推動的單一「國語」政策,配合統一的制式教育體制,國語成為家庭語言,限制了弱勢語言的生存和發展;加上學童因為學校國語教育以及大眾傳播媒體普及等因素,而不再使用族語,更使得長輩被迫放棄使用族語溝通。據調查(賴建戎,2004)能使用漢語做為日常生活溝通語言能力者,占94.95%。上一代的祖父母能否在家裡和下一代孫子輩使用拉語?

Aluvai(女,1947年生,拉布族)表示:

小孩子都不會聽 Hl a ’al ua的話了,怎麼可能會講?跟他們講他們都不會聽laupai!……布農族的話也一樣。學校教國語、老師講國語,電視新聞、卡通也都講國語,所以我們都要學國語來叫他們,他們很皮du……。

當筆者提及長期的單一國語政策對族語造成何種影響時,Urunganu(男,1957年生,拉族)雖然覺得族語流失嚴重,確有復振的重要性,但仍表示有一種共同溝通的語言亦屬必要:以前的老人家有受日本教育都說日本話,不會講國語,我們都聽不懂。現在每個人都讀書,怎麼可能不會講國語?我記得小時候6歲的時候,有看到學者模樣的人[注14]在我們「過河」那邊問老人家問題,一直問一直問,然後趴在桌上一直記一直記,我們小孩子在旁邊聽都聽不懂,大人他們都講日本話。現在你們來,跟我們一樣都嘛講國語,隴共款。

暑期開設族語班,老人家也來學習如何用羅馬字母拼寫族語。

Apu(女,1945年生,拉布族)則表示,雖然她身為拉族,但不得不適應大環境之變化。小孩子學好國語、英語比較重要。Amahlu(男,1948年生,拉族)則因為非常關心Hla’alua的語言、文化發展,因此有著比較憂心的看法:

會講Hla’alua話的人已經沒剩幾個人了,再不趕快想辦法救,就來不及了。大家都講國語,沒人要再講母語,我實在很擔心……我覺得從國小開始學母語都太慢了,但是父母親自己都不會講了,應該要怎樣讓小朋友開始接觸母語呢?我想了一下,應該從托兒所就開始,我們宗親會應該來想辦法,如何讓政府來幫我們辦一個托兒所,裏面的老師全部都講母語,這樣小朋友就會母語了,然後再讓幼稚園也繼續講母語。

Amahlu提出的正是「完全沉浸式課程」以及「語言巢」的觀念:從托兒所開始即完全使用族語,該批學童進入幼稚園之後,即繼續施以族語教學,再妥善與義務教育體系銜接。最有名的案例即紐西蘭毛利語和夏威夷的語言巢模式。此為公認的最佳方法,但是地方社區需要有足夠的族語使用者,才得以成功營造「沉浸」的環境。

(三)外來人口語言的影響

自日治時期結束以來,平地人入山者眾,原住民已有極多接觸平地人的機會,暑期開設族語班,老人家也來學習如何用羅馬字母拼

寫族語。加上國民義務教育的普及,原住民下山就學或工作的情況普遍。筆者觀察高中村家庭,可以聽聞家家戶戶電視機播放著國語新聞、國語幼兒頻道以及時下名氣遠播的 8點檔河洛語連續劇,國語及河洛語的影響不可小覷。

街頭巷尾可聽聞老人家勉強使用著國語和幼童溝通,幼童則因為學校教育的關係,完全以國語回應。近50年來外來人口以及語言(方言)的深入同化,也造成不小的影響。什麼時機和空間讓族人有學習國語方言的機會?Dahai(男,1975年生,二分之一拉布族、二分之一平埔族)以河洛語開玩笑地說:「我le台中做鐵仔工[注15],不會講哪e-sai?會被欺負 du!而且去當兵一下子,每天講就都學會的啦。」[注16]

筆者明顯可以聽出 Dahai的河洛語有習得的口音,卻聽不出來 Caupu(男,1979年生,四分之一拉族)的河洛語有任何特異的腔調,Caupu表示:

我外公是 Hla’alua,外婆是布農族,所以媽媽2種話都會講。我布農話只會聽一點點,Hla’alua就不會了。但是我有在學啦!…

…我國中、高中、大學都在平地唸,宿舍每天都嘛在講台語!每天講就變得很會講了。……高中村的Hla’alua比布農族更會講台語[注17〕。

很多人認為原住民語只要每天講,就會講了,看似很簡單的道理,實務上卻異常困難。現階段的教育體制如何容納(容忍)「每天講族語」的機制?原住民族學生在相對資源較少的情況下,不但要面臨升學考試壓力,又必須配合政策硬背生硬、日常生活無法運用的會話,況且在短短 1堂課40分鐘之內,又該如何有良善的學習效果?

檢視96年度第1次原住民族學生族語能力考試,計有10,102人報考,合格人數計6596人。拉族僅6人報名,為43方言別中報名人數最少者,3人合格,占總合格人數之0.045%。第2次考試計有15,133人報考,合格人數9,751人。拉族一樣僅6人報名,4人合格,占總合格人數之0.041%。

至於用以取得族語教師資格的「原住民族語言能力認證」,96年度計有2440人報考,合格人數923人;雖然由各原住民族語言及方言別整體觀之, 20歲以下之合格率僅13%,整體原住民族年輕人的族語能力堪慮;最令筆者擔憂的是沙族竟然無人報名「原住民族語言能力認證」。這也是拉族族語認證委員游仁貴老師一直掛心族語復振與教學無以為繼之處。現今拉阿魯哇族已經正名,相信未來會積極強化族群認同,凝聚族人族群共識,對於日後族語的推動會更具成效。

(本文作者為國立台東大學南島文化研究所碩士,本文摘錄其發表〈語言流失與復振:以高中村Hla’alua人為例〉碩士論文)

注釋

[注1]包括蘭嶼的達悟語。

[注2]有關「語言( language)」和「方言( dialect)」的差異,語言學者強調語言相同之處,屬客觀的指標;社會學者或政治學者則強調語言差異的部分,認為應依當事人主觀之認定( Howell,2000)。

[注3] Swadesh List 亦另有200個基本詞彙的版本。

[注4]族語資料,主要係參考:何大安, 1997;李壬癸, 1992b、1997b;謝繼昌等, 2002;齊莉莎, 2000;小島由道,2001[1918]:245-269;蔡恪恕, 1999;張雅音, 2001。

[注5]5意為東方太陽昇起之地,傳說位於臺東縣海端鄉新武呂溪上游一帶。

[注6]行政區沿革:1901年為蕃薯寮廳六龜里庄,1909年改隸為阿猴廳六龜里支廳,1920年為高雄州屏東郡六龜庄,1932年改為高雄州旗山郡六龜庄。光復後廢庄改鄉。

[注7]族人戲謔性地自稱為「鄒布族」;若父親為布農族,母親為拉族者,則稱「布鄒族」。本文以下均使用類此簡稱。筆者為了便於在本文予以區辨阿里山鄒族,故「鄒布族」改稱為「拉布族」,「布鄒族」改稱為「布拉族」。

[注8]部落內布農語之語尾慣用詞,表感嘆之意。

[注9]部落內布農語之語尾慣用詞,用來轉折語氣,原為「 aupai」、「apai」,因接於漢語「了」之後,產生音便現象「laupai」。

[注10] Ika對筆者自述:「我也是鄒族!」

[注11] 48%+8%=56%。

[注12] 57.95%+23.87%=81.82%。

[注13]基督教長老教會約占66.67﹪;基督復臨安息日會約占 12.12%。(賴建戎2004:44)

[注14]劉斌雄( 1969:67)記載田野調查時間為 1963年11月14日至1964年1月28日,並於「沙阿魯阿族的社會組織」文首感謝「… …美瓏社的余茂吉、廖新玉……」,該二人分別為Urunganu之祖父及叔公,研判Urunganu看到的學者應即為劉斌雄。

[注15]指營建工程之鋼筋工。

[注16]此句話「融合」了國語、河洛語、布農語之語尾助詞( du)以及原住民的語尾音(的啦)。

[注17]有關誰比較會講河洛語乙事,亦有另一個插曲:筆者於 2007年8月23-24日與沙族成員參加阿里山樂野部落的「全國鄒族社群 Lalauya楓 盃籃球 賽」,阿里山鄒族拿講河洛語有異腔來開沙族的玩笑,並對筆者說:「你聽!你聽! Hla’alua講的臺語都有一個腔調,我們鄒族講的臺語就和臺灣人一樣,完全沒有腔調。你會講臺語,你自己說說看是不是這樣?」其實就筆者聽起來,年輕族人的河洛語幾乎聽不出來有何怪異的腔調了,反而是筆者自己的河洛語有待加強。