1661年的戲裡戲外 ——《福爾摩沙圍城悲劇》校註跋

新書視窗

第10期

2013/08

文╱翁佳音

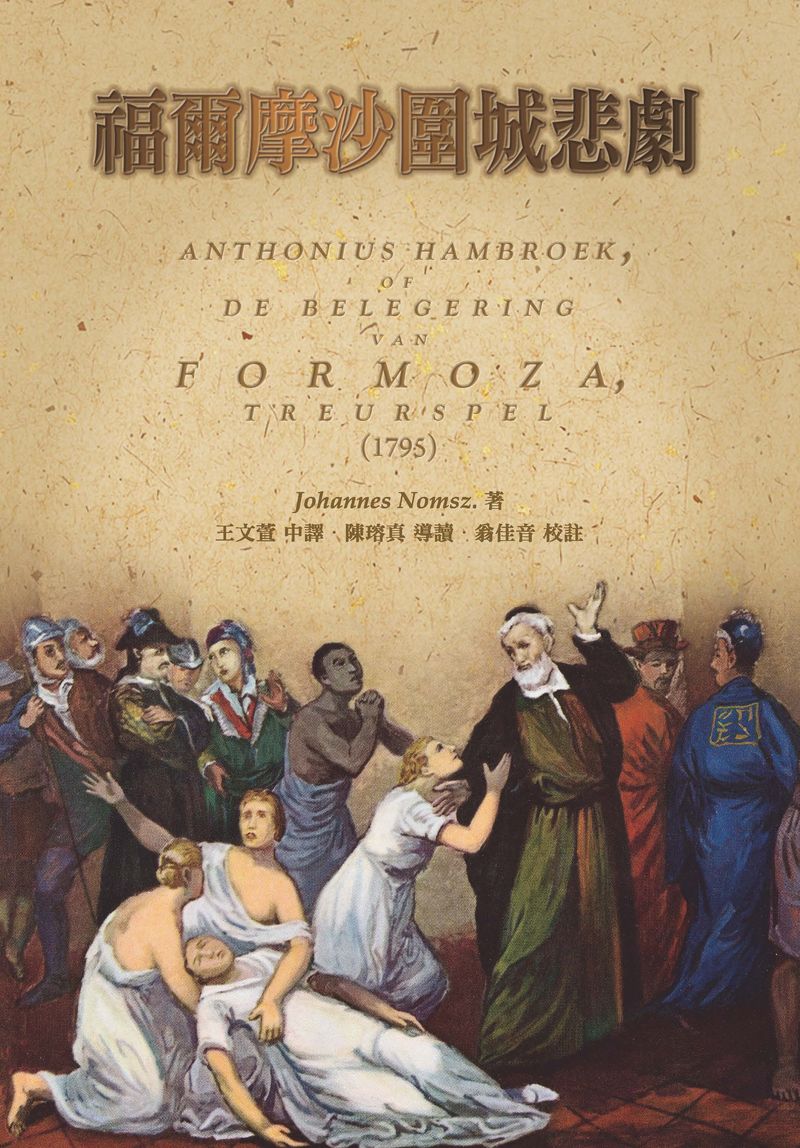

Johannes Nomsz.著,王文萱中譯,陳瑢真導讀,翁佳音校注:《福爾摩沙圍城悲劇》,2013。(圖片提供╱前衛出版社)

本篇劇作主要轉譯自日治時代山岸祐一的翻譯:〈悲劇 臺灣?攻圍〉。譯文前後刊載於《臺灣時報》(月刊)1933年(昭和8年)年1月號,頁149-167;2月號,頁138-157;3月號,頁178-201;4月號,頁154-179,以及5月號,頁127-143。日文譯者山岸氏的生平,目前資料不是很詳細,由《臺灣總督府職員錄》【註1】,得知他曾任教臺北高等商業學校(臺灣大學管理學院前身),自1935年起擔任臺灣總督府官房調查課以及外務部的特約人員(囑托)、日本荷蘭大使館顧問等職,為當時荷蘭印度殖民地政治、經濟方面的專家。

劇作原為荷蘭文,是以韻體文書寫,但日譯及中譯由於某些因素,並未採取這種文體,而側重於意譯,旨在讓讀者易於閱讀與瞭解劇情大要。中譯本出版前,亦參考荷蘭原文,稍做調整與潤色。當然,編譯與校註者仍有學力不足之處,譯文難免有因理解差錯與誤譯的情形,敬祈方家不吝叱正,俾便日後訂正。

根據原文作者Johannes Nomsz.的導言,以及譯文導讀所述,此篇劇作展演之歷史事件與主要角色,大抵都有所本,然亦有虛構成分,用以增加劇情的張力。編譯者除了於導讀中指出作者所根據的文獻,以及對出場人物的背景作一扼要介紹外,劇作正文中,亦再就一般讀者不熟悉之史事或人物進行簡易註解,使讀者更能輕鬆閱讀。中譯本之後,也附上原荷蘭文,供有興趣或想進一步研究的讀者自行翻閱核對。

底下,趁校註之餘,個人以歷史研究者的立場,約略說明劇中所採用的漢譯人名原由,順續講些1661年戲裡戲外的重要史事,用以提醒讀者在閱讀劇本時,可以思索的幾個有關歷史記憶再生產的問題。

外文漢譯,虛實以見其趣

在導讀與註解中,已交代劇作家Nomsz.筆下的人物與劇情是有所本,也有所捏造。日治時期日譯文一刊出後,便有人為文討論、釐清事實與虛構,讀者可一併參考。【註2】

既然劇情虛實參雜,例如臺灣末代長官揆一,劇作者所參考的文獻亦作Cojet,他偏偏寫成Cajet,因此本書在中譯時,也採用文學活潑方式處理,戲譯為「睽一」。同樣,Petel是鼎鼎大名的大隊長Thomas Pedel,中方史料作「拔鬼仔(poa?t-kúi-á)」,本書正經八百重新音譯成「裴德」,不用傳統文獻譯名,則有實中見虛的意味。

明清時代翻譯外國番仔名字,通常有一定音韻邏輯,如長官揆一,閩南語音Kúi-it;巴城總督Joan Maetsuijcker,文獻作「油煩嗎綏極」,也是閩南音Iû-hôan Ma-sui-ke?k。清代文獻說1664年(康熙2年)荷蘭國遣出海王(Balthasar Bort)率領船艦來福建沿海共同撲滅明鄭叛亂集團,同時也派老磨軍士丹鎮、巴連衛林等去中國朝貢。【註3】「出海王」,是閩南語,與「海賊王」同義;老磨軍士丹鎮(Nó- b? Kun- s?- tan- tìn),就是商務員Constantin Nobel;巴連衛林(Pa-liân ?e-lîm),即是大隊長T. Pedel另一個當通譯的兒子Willem Pedel。【註4】照這樣的邏輯,傳統「拔鬼仔」譯名,老實說,音義真的很難理解,也許是近音漢字「拔兜仔」(peh-tau-á,或 poa?t-tau-á)之誤植。因此,本書中譯就不採用這個有疑義之名。

其次是劇中鄭成功所派遣的勸降使者,本書音譯成「森治」,同樣有虛中想實的理由。Nomsz.把此人命名為Xamti,眼尖的讀者應很快可連想到法國伏爾泰(François-Marie Arouet)《中國孤兒》劇本中那位名叫Zamti、現代中文多音譯為「贊提」的官員。沒錯,Nomsz.曾將伏爾泰的劇本翻成荷語,人名稍改成Xamti。顯然,Nomsz.在本劇中挪用了這個人名。但更有趣之處,在於不管是Zamti或Xamti,都與滿清順治皇帝的「順治」語音接近。順治,在耶穌會士衛匡國(Martin Martini)的《韃靼戰紀》中以官話標音為Xunchi,但在東印度商業公司的荷蘭文獻中,是用漳泉或福州語音標記為Sungte、Somti,【註5】非常相似Xamti。這並不奇怪,18世紀時,以元代雜劇《趙氏孤兒》為範本的西歐文學譯作──如William Hatchett之《中國孤兒》,孤兒主角的名字Camhy,就幾乎與耶穌會士情報中的Camhi(康熙)【註6】皇帝相同。17-18世紀西歐文人的中國形象,就這麼虛虛實實。

Xamti╱森治之名的採用,雖然有如上述真真假假的內幕,但在真實世界中,確實是有明鄭大官陪同韓步魯克(Hambroek)牧師前往。那麼,這位明鄭大官他是何許人?中文史書未載其名,荷文文獻又拼音不一,至少有Sanqae、Zauyae以及Sauyae三種拼法。核對原檔後,可知Sauyae比較接近,此名在以前通常被音譯為「祚爺」。但從文脈判斷,「總爺」可能較正確,是鎮總兵的俗稱。當時參與圍城的明鄭鎮將,理論上都可擁有此稱呼。有一文獻註解說總爺大官(mandorijn Sauja)在 5月23日被任命為赤崁承天府府尹(landtdrost)【註7】,那此人大概可推測是曾任鎮總的楊朝棟。若然,楊朝棟不止接收赤崁樓,還負責勸諭臺灣城守軍棄城投降;翌年年初,揆一長官也將臺灣城鑰鎖交到他手上,算是第一代佔領軍的接收大員。不久,他就因故被鄭成功斬殺。

韓步魯克牧師考述

韓步魯克牧師受鄭成功之命入臺灣城勸降的時間、死期與斬首之地,如導讀所指出,由於劇本著重於單一地點、時間和主題事件,當然就無法按照時序與事實來著墨。不過,戲裡精彩,戲外值得今人記憶與再展演的往事其實更多,或許應該在跋後稍微考述一下。

在《臺灣城日誌》1661年5月24日條記事中,除了記載此時鄭、荷雙方仍於海陸有零星戰事外,也提及當日黃昏5點多時,韓步魯克牧師與赤崁省城(Fort Provintia)法庭議會秘書歐瑟偉(P. Ossewayer),以及前面推測的承天府新長官楊朝棟三人騎馬,在李仲與胡興兩名通事的步行陪同下,前往城中勸降。他們從赤崁樓出發往南走到鹽埕瀨口稍南,涉水再折往北走,經畜牧羊隻兼有崗哨的羊廄(Bockenburgh),也許是四鯤鯓一帶,然後到Utrecht碉堡,就是現在安平古堡旁的公墓停下來,等城裡的人出來迎接。但城內荷蘭守軍只答應讓韓步魯克牧師一人入城,楊朝棟與其他人則到臺灣街內等候消息。劇中,作者虛構楊朝棟進城合作演出,虛構,不外是戲劇張力主要來源之一。

《臺灣城日誌》記載韓步魯克牧師於隔天(即5月25日)4點多平安出城回鄭營。其他文獻有提到當天晚上,他還在赤崁替被鄭軍釘十字架的蕭?荷蘭通事蔡文達(Jan Druyvendael)等人徹夜禱告;這些人被控煽動新港附近土番反抗中國軍。【註8】其後行蹤成謎,並無直接文字述及。作者為了「捨生取義」劇情的需要,自行安排於25日荷鄭激戰中,在臺灣城東側廣場、大約是安平古堡東邊的古堡街上,韓步魯克牧師因有辱使命,被鄭成功下令斬首──當然,這也不是事實。

韓步魯克牧師何時、以及何故,在哪裡被砍頭,留待下一段說明。但25日確實是一場激戰,天未亮,牧師尚在在城內時,鄭軍罔顧談判慣例,突然發動重砲轟炸,荷方回擊,砲火猛烈半天。當天戰役,荷蘭資料宣稱自己死傷十數人,鄭方傷亡近千;【註9】中文文獻《先王實錄》曲筆寫成:「藩以臺灣孤城無援,攻打未免殺傷,圍困俟其自降」。原來,「攻打未免殺傷」這句話,不一定在表彰鄭成功的好生之德,反而是透露鄭方死傷有些慘、有些重。《實錄》繼言「隨將各鎮分派汛地屯墾,派提督馬信督轄兵札臺灣街守困之」;荷方資料更有趣,說風水師告訴鄭成功,臺灣城形狀像龜城,易守難攻;因此他令馬信停止砲攻,轉而派軍隊到各地屯墾,解決缺糧缺餉的迫切問題。【註10】此後到8月,戰場主要光景,變成鄭軍忙著佔領與接收人家土地。

回到韓步魯克牧師的下落問題。有人說他於7月5日在嘉義諸羅山被斬;【註11】也有說是在10月21日或23日於臺南新港(新市)引頸就戮。【註12】這些日期,都不正確。7月5日,是19世紀末東印度基督教宣教史研究者的主張,但核對其所引文獻,卻無確切證據。【註13】10月21日或23日,是引用《臺灣城日誌》10月24日條的紀錄,內容為荷蘭人當天從三天前,即21日由臺灣街逃入城內的兩名烏鬼仔(swarte jongens)口中,得知不少同胞在新港被斬首舊聞,其中包括韓步魯克牧師。顯然,牧師被鍘時日,絕對在10月21日之前。

《臺灣城日誌》8月13日條還有相關消息。城中的人於前天深夜逮到臺灣街搭小船與竹排要偷渡者,其中有韓步魯克牧師的烏鬼奴僕。根據奴僕的口供,此時牧師猶人好好地在諸羅山。【註14】由此研判,牧師應在8月中旬以後出事。韓步魯克牧師被斬時間,從情、理上推測,應在8月中、下旬。何故?鄭軍因缺糧而四處接收人家土地與產物時,中方文獻《先王實錄》記有「七月……援勦後鎮、後衝鎮官兵激變大肚土番叛」,這是著名的臺中大肚番王(Formosaense Keizer van Middag)起事,重創鄭軍兩、三千人的歷史大事件。【註15】參照荷方《臺灣城日誌》資料,臺灣番人殲滅中國大兵的時間,約略在8月15日前後,【註16】正值農曆7月。番王的捷報,中方文獻多謂:「其鋒甚熾,欲出援荷蘭」,彷彿歸咎原住民勾結荷蘭人或被煽動而作亂。鄭成功除迅速派大軍鎮壓外,立斬韓步魯克牧師等俘虜以儆效尤,自可預期。【註17】總之,牧師斷頭,應該在8月15日稍後幾天之內,圍城內的荷蘭人則在10月下旬才輾轉得知噩耗。頭落魂飛之地,日誌中兩位烏鬼仔口供所說的新港,也許可信。新港,不只是荷蘭時期宗教與行政的重要地點,明鄭佔領後,改為天興州治。在行政要區公開處決敵人,所達到的威嚇效果,不言可喻。

戲裡戲外的原住民形象

韓步魯克牧師有無可能因煽動原住民反抗而遭報復?或如上述被釘十字架的通事蔡文達至死否認指控一樣,是屬政治冤案?繼續討論這方面真相,意義恐怕不如回頭正視這齣戲中的原住民角色。

原住民,即福爾摩沙人(Formozaan),在Nomsz.劇本中,當然也不是重點,只在第二、三幕中跑跑龍套,當守衛;這名原住民守衛還是為了錢,遊走荷鄭兩陣營。戲裡原住民的浮光掠影:粗魯、傲慢。這也難怪,當年鄭成功突襲、圍城時,傳回歐洲的訊息是:經基督教文明化的原住民,居然不與荷蘭人基督徒弟兄對抗異教徒、暴君的國姓爺!

韓步魯克牧師入城勸降時,提到他們逃亡到諸羅山,沿途經蕭?、目加溜灣、?豆與哆囉嘓等番社,目睹原住民對荷蘭東印度公司的忠誠顯著衰退。屏東一帶的原住民,甚至開始嘲笑荷蘭人,幾乎都採取袖手旁觀的立場。這些消息,多已記載於一般讀者不難取得的《被貽誤的臺灣》、《巴達維亞城日誌》中。

但這樣的影像,難免讓觀眾或讀者納悶:不少研究都正面評價荷蘭東印度公司轄下的基督新教,認為他們在臺灣的宣教大抵是成功的,臺灣也因而由部落漸次步向文明社會。怎會如此一夕之間風雲色變?17世紀,基督新教在臺灣成效如何,就讓研究者繼續爭辯,這裡順手說說與韓布魯克牧師有關的戲外原住民故事。

東印度公司統治臺灣的末期,若再細看荷蘭文獻、檔案,各族原住民依然與公司關係不穩,北部新竹、桃園一帶泰雅族間之紛爭,一直被寫說臺灣史的專家學者所忽略。【註18】南部,則以屏東縣春日鄉排灣族力里社人(Durckeduckers)頑抗遷村最為顯著。1661年1月初,公司派兩百餘士兵及社番前往征討,沒幾天便制伏該社。【註19】南部戰事,似乎不因此而停息。到了4月時,?豆人又到屏東獵了三顆力里社人頭回來,於4月27日唱歌跳舞舉行傳統的「異教慶功儀式」。在?豆駐堂的韓步魯克牧師當然出面斥責,?豆番人一定也不滿,怒形於色。?豆原住民的「異教慶功儀式」,其實是西拉雅族開春祭典,4月底在海邊舉行,稱為Toepaupoe lakkang。【註20】這個祭典,清代《諸羅縣志》說該族「過年無定日,……或八月初、三月初」,可見西拉雅人繼續堅持傳統習俗,至少18世紀初還如此。

三天後,鄭成功大軍來襲,召喚剛因捍衛自己生存方式而被制止的西拉雅人,盡釋前嫌共同抵禦外侮,未免是一場鬧劇。原住民的多重角色,依然有一片天地可重塑。

重新出版的時代意義

《福爾摩沙圍城悲劇》發生在1661年,這一年,或許沒如John Wills Jr.《1688: A Global History》書中那樣的全球政治事件串連,但對臺灣記憶的再建,卻頗具關鍵地位。戲裡戲外發生之事,在往後官版「歷史」中,卻逐漸被刻意遺忘,或被另外的「正確」圖像所取代。18、19世紀,西歐身處啟蒙、理性與基督教德行的時代,荷蘭劇作家Nomsz.應時推出意識正確的再展演劇本,一位在落後、野蠻殖民世界「慷慨自我犧牲」的高貴模範生,因而再生產、再圖像化。日本時代有本劇的日譯文,並不突兀,至少與皇國、奉公犧牲無衝突。如今,中譯本在國內出版,有何意義?

若僅止於引徵文獻,細數Nomsz.的劇本,或者挑剔如今依然掛藏於荷蘭鹿特丹教會的《韓牧師訣別圖》之圖文有哪些枝節與事實不符等等,意義也許不大。別忘了,在劇中有著異教徒、暴君形象的國姓爺,後世有關他正面的文史與影劇之作,更多更夥。驅逐荷人、光復臺灣;民族英雄、海洋之子,等等,影像虛實重層,更甚於前者。糾纏虛實細節而丟掉宏旨,人生故事恐將索然失味。

1661年臺灣戲裡戲外,死了個牧師,死了近千位東印度公司人員與眷屬,死了近萬名南明王朝士兵。朝代更換的戰爭期間,人們還可看到端午水仙尊王,與七月普渡照常舉行。這些都是當時大事,有文字紀錄可尋。【註21】當年韓步魯克牧師與女兒在城內的感人對話,以及面臨外來勢力恣意占管時,地上百姓的真實感受與回應,兩者可徵資料皆寡少。然而,前者雖敗戰撤退,猶可透過劇作者的自由想像、創建,歷史圖像鮮明流傳到如今。後者卻成為創傷、失聲的一群,記憶的生成,多沿襲與背誦勝者之紀錄。美麗之島故事所以不連續,或充滿失敗、被支配的音調,主要原因在此。

因此,這本老劇新譯,目的不是教人再記憶異國英雄,而是讓國內歷史產業,或文化創產業界的文史、劇作家,再記起危機:當前主政者因政治信仰而急性、單方面地響應中國夢之際,國民之歷史記憶似又陷入再重組、分歧對立與不安的局面。既成的歷史偶像劇中,人民終屬配角,是否因此而導致觀眾在現實上呈現無力感或無關心狀態?歷史虛實的區別當然重要,但發揮社會想像力的土地歷史小說與劇本,透過不斷地再生產與再展演,反而更能喚起國民認同的最大公約數。本書出版的時代意義,或許應該在此。(本文作者現為中央研究院臺灣史研究所副研究員)

註釋:

【註 1】參見中央研究院臺灣史研究所網站:http://who.ith.sinica.edu.tw/mpView.action。

【註 2】幸田成友,1934,《和蘭?話》,東京:第一書房,頁87-104。

【註 3】不著撰人,1963,《清聖祖實錄選輯》,「臺灣文獻叢刊」165,臺北:臺灣銀行經濟研究室,頁12。

【註 4】 J. A, van der Chijs ed., Dagh-register gehouden in't Casteel Batavia van 't passerende daer ter plaetsw als over geheel Nederlandts-India, Anno 1664, (‘s Hage: M. Nijhoff, 1893), p. 586.

【註 5】J. Nieuhof, An embassy from the East-India Company of the United Provinces, to the Grand Tartar Cham, emperor of China: delivered by their excellencies Peter de Goyer and Jacob de Keyzer.(London, 1669), p.133;荷文本 Het gezandtschap der neêrlandtsche oost-indische compagnie, aan den grooten tatrischen cham, den tegenwoordigen keizer van China(Amsterdam, 1665), Nauwkeurige Beschrijving van het gezandtschap, p. 183;《韃靼戰記》,亦可見於荷文本 Algemeene Beschryving van ‘t Ryk Sina, p. 255.

【註 6】 Pierre J. de Orléans, Nicolaas Witsen, History of the two Tartar conquerors of China, (London: The Hakluyt Society, 1854), p. 44 ff.

【註 7】見:《臺灣城日誌》(De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan)第四冊(按:此書即江樹生教授譯註之《熱蘭遮城日誌》),p. 676,註171。不過,正文推測是楊朝棟,也僅只停留在推測階段。畢竟,荷文本的編註者把 mandorijn Jooja(大官楊爺)誤抄成mandorijn Sauja了,原檔文字,參見:VOC1238, fol. 875r.

【註 8】《巴達維亞城日誌》有記此事,然僅置於第三幕悲劇(treur-spel, tragedie)中,期間為5月3日至7月5日前發生之事,未明確標出日期。見:J. A, van der Chijs ed., Dagh-register gehouden in't Casteel Batavia van 't passerende daer ter plaetsw als over geheel Nederlandts-India, Anno 1661, (‘s Hage: M. Nijhoff, 1889), pp. 484, 496, 508-509;村上直次郎譯注、中村孝志校注,1975,《?????城日誌 3》,東京:平凡社,頁 307-308。不過,土地測量員梅(Phil. Meij)的日誌則清楚此事件記在5月25日條之中。見江樹生譯註,2003,《梅氏日記:荷蘭土地測量師看鄭成功》,臺北:漢聲雜誌社,頁45-46。

【註 9】見《臺灣城日誌》1661年5月25日,及9月3日條。

【註10】《臺灣城日誌》1661年5月25日,及9月3日條;《?????城日誌 3》,p. 297。

【註11】C.A.L. van Troostenburg de Bruyn, De hervormde kerk in Nederlandsch Oost-Indie, (Arnhem: H.A. Tjeenk Wiilink, 1884), p. 452。

【註12】P. Molhuysen etc. eds., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Deel 5 (Leiden, 1921),pp. 220-222. 據W. Ginsel, De Gereformeerde Kerk op Formosa of de lotgevallen eener handelskerk onder de Oost-Indische-Compagnie 1627-1662, (Leiden, 1931), p. 128,則言10月23日斬首。

【註13】在諸羅山被斬之說,是根據柯來福(J. Kruyf)牧師1662年10月13日於印度錫蘭Nagapattnam所寫的書信,見:Phil. Baldaeus, Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, der zelver aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon. Nevens een omstandige en grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge van de afgoderye der Oost-Indische heydenen (Amsterdam, 1672), p. 119; 英譯文,見:Wm. Campbell, Formosa under the Dutch: Described from Comtemporary Records, (London, 1903), p. 328,但該信只言諸羅山犧牲,沒說日期。F. Valentijn, Oud en nieuw Oost-Indien, 8 vols. (Dordrecht/Amsterdam, 1724-1726). deel 4, Beschrijvinge van Tayouan of Formosa, p. 91,亦未提及日期。

【註14】見《臺灣城日誌》1661年8月12日,13日;又,16日條有某士兵口供,提及荷蘭人通事蔡文達等於7月中被釘十字架,如註所見,日期應為記憶錯誤所致。

【註15】參見:翁佳音,2001,《異論臺灣史》,臺北:稻鄉出版社;以及〈再說大肚番仔王〉(Quata Ongh),待刊稿。

【註16】即9月3日之前十五天,大略推算後,大抵是8月15日星期一左右,換算成農曆,是7月21日前後,時間剛好符合中文文獻所載的「七月」。

【註17】事實上,《被貽誤的臺灣》已記載番社暴動,是荷蘭人俘虜所煽動,因而殺之,見:G. C. Molewijk ed., 't Verwaerloosde Formosa, (Zutphen: Walburg pers, 1991), pp. 172-173。

【註18】翁佳音,〈十七世紀臺灣北部的大泰雅族:龜崙社(Coullonders dorpen)新考〉,待刊稿。

【註19】《?????城日誌 3》,p.196;VOC1236, fol. 172-173。

【註20】O. Dapper, Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye, op de kuste en in het keizerrijk van Taising of Sina.(Amsterdam, 1670), p.30;英譯本:The Second & Third Embasie to the Empire of Taysing or China, (London, 1671), p. 30.

【註21】鄭荷戰爭傷亡人數,參見:G. C. Molewijk ed., 't Verwaerloosde Formosa, p. 145;Wm. Campbell, Formosa under the Dutch, pp. 328, 445;José E. Borao et al. eds., Spaniards in Taiwan (Documents) Vol. II: 1642-1682, (Taipei: SMC Publishing INC, 2002), p. 598. 端午、普渡之事,參見:《臺灣城日誌》1661年6月19日、8月7日等條。