牡丹社事件的地圖史料與空間探索(下)

本期專題

第8期

2013/04

文/黃清琦

四、 中國的亡羊補牢

清政府在牡丹社事件的初期是很被動的。當1871年琉球人遇難時,也有十餘名逃生者在保力庄長協助下,輾轉於車城灣搭船前往楓港,經陸路到鳳山縣、臺灣府,再轉送福州,翌年返回琉球,當地官員以為如此就已了事。

1873年5月,日本政府特使副島種臣向清政府問罪,李仙得做為外交顧問隨行,為副島及駐華公使柳原前光做應答策略的規劃。中國在傳統上素無現代國際法的概念,有關無主地的先佔、番界是否為邊界(boundary)、對番地是否有效占領(effective occupation)等概念,當時的涉外官員都是從來未聞。總理衙門大臣毛昶熙、董恂以「殺人者皆屬生番,故且置之化外,未便窮治。【27】」為由搪塞,毫無懸念地中了圈套,成為日本出兵「無主地」的口實。更早之前發生「羅發號事件」時,臺灣鎮、道即以「琅 不隸版圖,為王化所不及」之言照會美國領事李仙得,讓他由此形成「臺灣番地所屬論」,後來並以此論述鼓動了日本。

不隸版圖,為王化所不及」之言照會美國領事李仙得,讓他由此形成「臺灣番地所屬論」,後來並以此論述鼓動了日本。

但是了1874年初,日本蠢蠢欲動並開始調兵遣將時,列強各國相繼質疑日本用兵的正當性,英國即扮演密報者、仲裁者雙重角色,從洋行、稅務司、領事到公使,都緊盯著局勢的演變,向中國通風報信,並直指美國人李仙得為事件主謀者;而隨著事態的發展,到了4、5月間,臺灣道、臺灣鎮、閩浙總督、總理各國事務衙門等各級官員對於「番地」主權的發言立場漸趨一致,4月18日總理各國事務衙門對英國正使梅輝立表示:「其人雖不治以中國之法,其地究不外乎中國之土」,即代表清廷的基本立場。

日軍於5月初登陸恆春半島,清廷立即派遣經營馬尾船廠與福建水師的船政大臣沈葆楨,以「欽差辦理臺灣等處海防兼理各國事務大臣」之名前往臺灣籌辦防務,於6月17日抵達安平。沈葆楨來臺,也開啟了清廷測量臺灣的新頁。

馬尾船廠是中國洋務運動的成果,成立於1866年,附設「馬尾船政學堂」,培育新式海軍駕駛、測量人員,和日本開始進行西式測繪的時間相比,並不落後。牡丹社事件時,大量與馬尾船政學堂有關的人員來臺進行測繪,留下了許多記錄:

■ 沈葆楨來臺時,協同馬尾船政學堂法國籍的「洋教習」,船政監督日意格(Prosper Marie Giquel)一起來臺。日意格提出在安平興建西式大砲台(即億載金城)之建議,也指導船政學生魏瀚等人繪製《臺灣府城並安平海口圖》和《臺灣府城街道全圖》。

■ 沈葆楨來臺前後,馬尾船政學堂首屆畢業生嚴復隨兵輪「揚武號」到臺灣,「赴臺東各海口測量地形,籌辦海防,計月餘日而竣事」。【28】

■ 臺灣道員夏獻綸(原馬尾船政提調)帶領兵勇,乘「長盛輪」親自測量蘇澳等地水線【29】

牡丹社事件以前,已有許多洋人以西式測量進行「外部」(outside)的初步測繪,但一般只能在沿海港灣進行間諜式,無法在內陸測量細部測量。牡丹社事件時馬尾船政學堂人員所測繪的地圖,成為最早以西法進行「內部」(inside)制式測繪的大比例尺地圖,因此精確度遠邁前代,可惜目前聞世的只有1萬分1《臺灣府城並安平海口圖》(圖13)和5千分1《臺灣府城街道全圖》。【30】至於嚴復及其他馬尾船政學堂人員對恆春半島及臺灣各海口所做的測量資料,成為一批「失落的地圖」,很可能仍存於國防部的海軍檔案中,如果這批海圖能見諸於世,將會是臺灣史料的一大發現。

圖13:《臺灣府城並安平海口圖》,馬尾船政學堂學生魏瀚等人製作,約1875年。本圖標示「光緒紀元船政學生魏瀚、鄭清濂、林慶昇、鄭城、陳兆翔、林日章」字樣,本圖與《臺灣府城街道全圖》係在船政學堂法籍教習日意格(Prosper Marie Giquel)指導下完成,圖上以法文標示臺灣府城、荷蘭城(安平古堡)、新砲台(億載金城)等字樣。

圖13:《臺灣府城並安平海口圖》,馬尾船政學堂學生魏瀚等人製作,約1875年。本圖標示「光緒紀元船政學生魏瀚、鄭清濂、林慶昇、鄭城、陳兆翔、林日章」字樣,本圖與《臺灣府城街道全圖》係在船政學堂法籍教習日意格(Prosper Marie Giquel)指導下完成,圖上以法文標示臺灣府城、荷蘭城(安平古堡)、新砲台(億載金城)等字樣。

牡丹社事件最終以中國提出補償金來交換日本的撤兵,避免了戰爭情事的發生。1874年10月31日中日雙方簽下「北京專條」,條文只有三條:

1. 日本國此次所辦,原為保民義舉起見,中國不指以為不是。

2. 前次所有遇害難民之家,中國定給撫恤銀兩,日本所有在該處修道、建房等件,中國願留自用,先行議定籌補銀兩,別有議辦之據。

3. 所有此事兩國一切來往公文,彼此撤回註銷,永為罷論。至於該處生番,中國自宜設法妥為約束,以期永保航客不能再受凶害。【31】

中國在牡丹社事件中,吃了不認識國際法的大虧。事件平息後,清政府認知不可再用傳統把番界視為化外的概念,必須「有效占領」才能杜絕再有其他列強以「無主地」為由出兵番地。清廷的新做法即「開山撫番」政策,對於恆春半島新設「恆春縣」,劃分為10個里,把既有漢庄和番社分別列入行政序列,正式開放且鼓勵漢人進入番地開墾。軍事方面除設置班兵,事件時駐守枋?始終未與日本戰鬥的淮軍(武毅銘軍),和新調來的湘軍(鎮海後軍),用來對付不合作的原住民,使之「同遵王化,一體薙髮歸誠」。【32】

牡丹社事件後開山撫番的過程中,為了記錄清廷建立的新行政單位(於番地新設恆春縣、卑南廳、埔里社廳,分臺灣府北部新設臺北府)、組織的新軍事建置(包含綠營和勇營)、招撫及認知的原住民部落名稱和位置,這就需要繪製新的地圖。由於臺灣道夏獻綸出身馬尾船政提調,使他格外認識地圖測量之重要性,此即夏獻綸下令測繪《臺灣前後山輿圖》、《臺灣輿圖》的背景。

1878年出版的《臺灣前後山輿圖》是單幅地圖,範圍包含全臺,晚兩年出版的《臺灣輿圖》則是一本地理圖志,分為11幅縣廳分圖與1幅小總圖。兩者的內容基本相同,是摹本關係。《臺灣前後山輿圖》與《臺灣輿圖》是最早實測臺灣前山與後山(包含花東及恆春半島)的地圖,地名註記超過2,000筆,詳細程度堪稱清代臺灣地圖之最,尤以記錄「開山撫番」與洋務運動關鍵時期臺灣的地理環境,對於探討清末到日治時期臺灣環境變遷,是極珍貴的史料。【33】

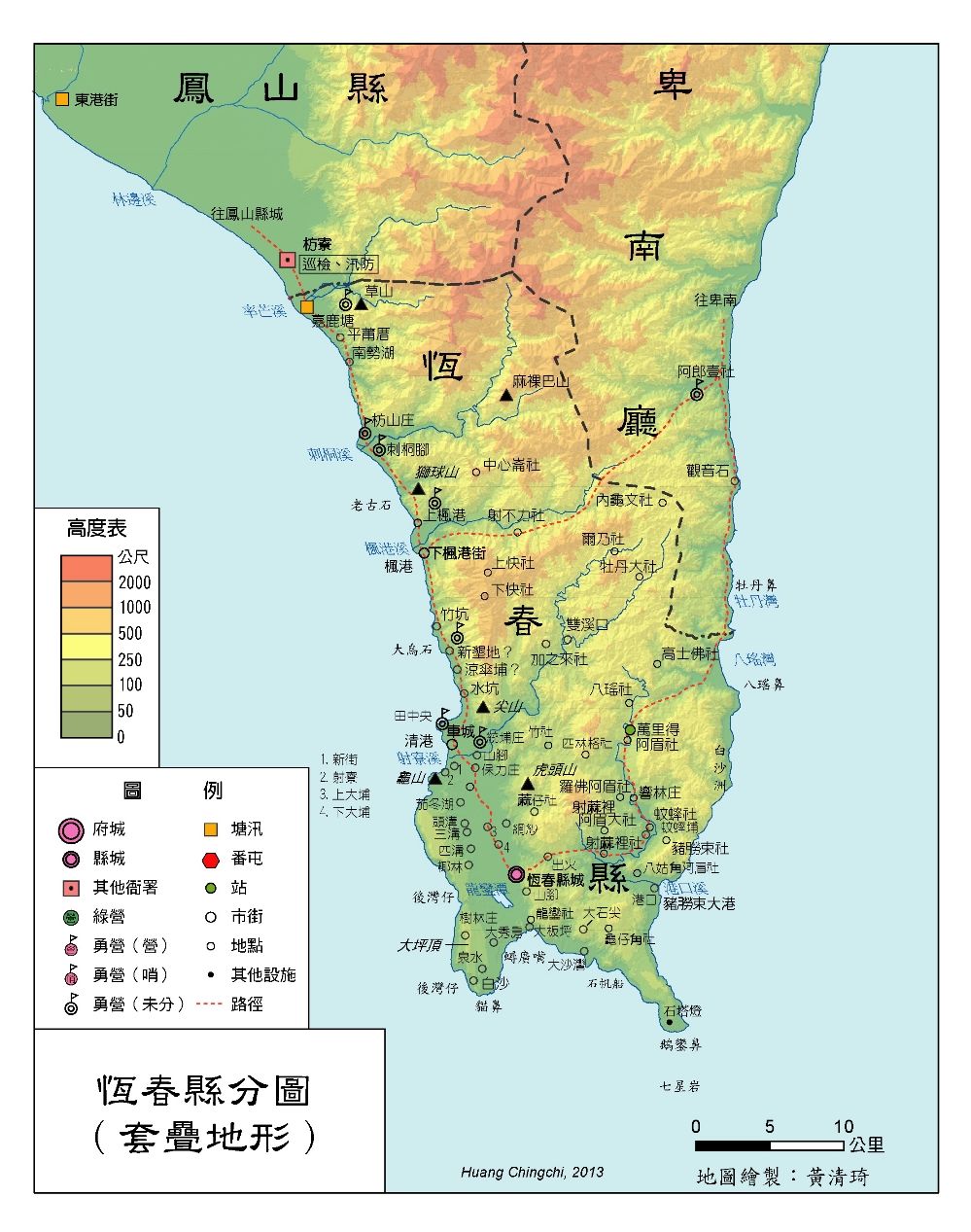

牡丹社事件的相關區域,1875年以後為恆春縣,以《臺灣輿圖》的〈恆春縣分圖〉(原圖見圖14,解說圖見圖15)來看,可以看出率芒溪以南,已經新增許多象徵國家體制的官署、營哨、和塘汛。另由半島東部的庄、社交錯,也可以看出民番雜處的情形。【34】說略(圖說)則列舉了琅𤩝下十八社的名稱,包含民族(只針對阿美族加註「阿眉」)、附屬番社等資訊,此為牡丹社事件直後,清政府對恆春半島原住民的認知,以解說圖「《臺灣輿圖》認知的琅 下十八社分布」(圖16)說明。

下十八社分布」(圖16)說明。

圖14:《臺灣輿圖》的〈恆春縣分圖〉,余寵繪,國立臺灣歷史博物館藏。《臺灣輿圖》仍是傳統方志地圖基礎下,加上經緯度網格而成,「中西混血」的地圖。恆春縣的內容豐富,但是文字密密麻麻,已不容易辨識。

圖15:《臺灣輿圖》的〈恆春縣分圖〉轉譯之現代地圖,黃清琦繪製。《臺灣輿圖》在恆春縣的描繪較為詳細,番社、漢人聚落,開山道路,乃至鵝鑾鼻燈塔都予以記錄。

.jpg)

圖16:《臺灣輿圖》認知的琅𤩝下十八社分布,黃清琦繪製。與本文圖2〈琅𤩝下十八社分布與族群關係圖〉相比,《臺灣輿圖》只區隔阿美族(阿眉)與其他族系的不同。

另一件《臺灣前後山全圖》(圖17)的內容則偏重軍事方面。《臺灣前後山輿圖》與《臺灣輿圖》描繪的邊界是縣廳之間的行政邊界,《臺灣前後山全圖》描繪的邊界則是營與營之間的劃分,地點以各級營哨、守備、塘汛為主,其他的市街和聚落予以簡化。

圖17:《臺灣前後山全圖》恆春縣局部,李蓮琨繪製,1879年,美國國會圖書館藏。本圖所記錄的地名比《臺灣輿圖》少很多,但仍將琅 下十八社全部寫上,因此圖也是因應牡丹社事件後的新軍事建置所繪

下十八社全部寫上,因此圖也是因應牡丹社事件後的新軍事建置所繪

五、結語

前文提及李仙得、日本、清代中國對恆春半島原住民地區所做的地圖,而且對於此處的描繪都經時間推移而發生質變:

1. 擔任美國領事的李仙得,描繪此處為“aborigines territory”或“Confederation of Eighteen Tribes”,抬升恆春原住民地區的地位如一個國家,以拉抬自己和總頭目卓杞篤簽訂的協議如國際條約。而擔任日本外交顧問的李仙得,卻又為日本謀畫番地為「無主地」,依照國際法無主地可以「先占」取得。那麼原住民難道不是土地的主人?李仙得則以「文明之民要為野蠻之民制定法律進行管理,使其成為屬地,行使正當有效的權力【35】」的帝國主意思想抹煞。

2. 牡丹社事件時日本引用李仙得「番地為無主地」理論,直到事件平息後20年間仍保留此立場,這段時間日本繪製的臺灣地圖,以蕃界分為兩個部分,西部是臺灣(清國屬地),東部是土番地(生蕃地),臺灣不包含番地。但1895年4月17日馬關條約割讓臺灣給日本後,日本立刻改變立場為「臺灣包含平地與蕃地」,則日本在甲午戰爭取得的新領土,包含蕃地在內。【36】

3. 清代中國對於琅 地區(恆春),在牡丹社事件以前因在番界外,儘管早有漢人開墾,甚至乾隆年間福康安大軍曾追擊至此,在車城的福德宮立碑載功(此後改為福安庄),可視為有效占領的佐證,但清廷仍視而未見,法律上僵硬地認定番界外就是「禁地荒埔」,是「化外之地」。然而牡丹社事件後,清廷在此處設立恆春縣,將漢庄番社混編分為10個里,好像一夕之間就齊民編戶了,不管政府是否有效控制,且里名均是宣化、德和、至厚等高度「教化」意味的名稱。

地區(恆春),在牡丹社事件以前因在番界外,儘管早有漢人開墾,甚至乾隆年間福康安大軍曾追擊至此,在車城的福德宮立碑載功(此後改為福安庄),可視為有效占領的佐證,但清廷仍視而未見,法律上僵硬地認定番界外就是「禁地荒埔」,是「化外之地」。然而牡丹社事件後,清廷在此處設立恆春縣,將漢庄番社混編分為10個里,好像一夕之間就齊民編戶了,不管政府是否有效控制,且里名均是宣化、德和、至厚等高度「教化」意味的名稱。

一言以蔽之,這些地圖上描繪的質變,都是為了強權者政治上的利益。而整體發展的趨勢是,牡丹社事件後,隨著國家體制的進入,當地原住民的自主性逐漸被剝奪。清代晚期,官府將漢庄、番社混編在行政單位,日治時期近代國家管理制度引入後,隨著行政官僚與警察制度的建立,平地行政、山地行政在恆春地區建立起來。即便是日本人把潘文杰以大蕃目視之,然而包含潘文杰所在的豬?束社附近(今滿州鄉),在1904年已經編入平地行政,頭目的勢力幾乎都被剝奪,潘文杰的後代不得不舉家遷居到仍屬蕃地的牡丹灣(今牡丹鄉旭海),以延續原住民的身分【37】。

另外,牡丹社事件遺留的空間史料,完全沒有恆春地區原住民自己的記錄,都是外族所記錄的,這不免就存在若干隱諱和誤解。牡丹社事件平息後,進入這個地區的國家勢力,對事件只有「野蠻」和「抗日」等特定視角。在追求族群平等與自由普世價值的今日,應有更寬廣、更深刻、更在地的視野,看待這個臺灣史上牽動最廣的國際風雲事件。(本文撰寫過程承蒙傅琪貽教授、華阿財先生提供修改意見,謹致謝忱)

-

註釋:

【1】有關清代使用「番」、或日治時期使用「蕃」之字樣,本文引用文獻或專有名詞時按照原文,並無對原住民歧視之意。

【2】此船其實為宮古島朝貢琉球王的使節船。日本為了增加攻臺的正當性,再加上次年4月日本小田縣(後併入岡山縣)漂流臺灣也遭原住民殺害事件,統稱日本國民遭難。

【3】主張征韓的西鄉隆盛與主張優先處理對俄爭端(樺太千島問題)的大久保利通兩派相爭,見藤井志今枝,《近代中日關係史源起:1871-74台灣事件》(臺北:金禾,1992)。

【4】葉神保,〈1874年牡丹社事件:日軍與牡丹社周邊「排灣族部落聯盟」互動之研究〉,2009年9月。另據1894年屠繼善著《恆春縣志》第五〈招撫〉記載,當時牡丹社261人,牡丹中社69人,女仍社153人,高士佛社271人。

【5】見臺灣原住民歷史語言文化大辭典網路版,「斯卡羅族」條,楊南郡撰述。

【6】日治時期學者森丑之助、小島由道將卑南族視為排灣族。新版《屏東縣志‧原住民族篇》。將斯卡羅人視為排灣族巴力道亞群(Palidalidau),見台邦‧撒沙勒,《屏東縣志‧原住民族篇》(屏東:屏東縣政府、2012)。據牡丹鄉耆老華阿財口述,認為斯卡羅人本來就是排灣族。

【7】愛德華‧豪士(Edward H. House)著,陳政三譯著,《征臺記事‧牡丹社事件始末》(臺北:原民文化,2003)。

【8】《乾隆民蕃界址圖》,上有紅藍線。故宮博物院藏。

【9】日軍於1874年佔領恆春半島時,進行了一次人口調查,記錄生蕃21社、熟蕃35社的人口數字,其中標示熟蕃的人口中,應有相當數字是漢人。見許世融,〈清末到日治初期恆春地方的族群分布(1870-1900)〉,頁3。

【10】據《風港營所雜記》所記錄,日軍在臺行動時,許多當地漢人主動歸順,比如莿桐腳、崩山(枋山)的庄民主動到楓港請求日軍前去駐紮保護;北勢寮林恭幫助接應,幫助打探清軍動向;戴潮春的餘黨廖有富祕密遣人到風港請求救援;北勢寮居民徐江熟悉卑南之事,主動請求為嚮導等。

【11】見臺灣原住民歷史語言文化大辭典網路版,「牡丹社事件」條,楊南郡撰述。

【12】《風港營所雜記》,〈枋寮事情探索書〉,頁208-10。

【13】日本文獻使用「歸順」一詞,在排灣族語系中無此概念,頭目去日營接受贈物乃為貴族的榮耀,並非投降行為,而是和解(ijal),和睦相鄰之意。

【14】此為1869年的報告,於1871年出版,中譯本收入「臺灣文獻叢刊」第46種。

【15】 Secretary of State,“Annual Report on the Commercial Relations between the United States and Foreign Nations”(Washington: Government Printing Office, 1871)。此年度報告雖於1871年出版,但報告內容截至1869年9月。

【16】 李理、趙國輝,〈李仙得與日本第一次侵臺〉,《近代史研究》,2007年第03期。

【17】吉野作造,〈日本外交の恩人─將軍李仙得(一)(二)〉,《新舊時代—明治文化研究》,1927年7月號、8月號。

【18】明治6年8月9日、9月4日,〈台湾近海測量・二条〉,太政類典・第二編・第二百二十二巻・兵制二十一・軍艦二。

【19】明治7年5月7日,〈台湾地図附属覚書並嶌図ニ付諸少往復〉処蕃始末・甲戌五月之二・第十一冊。

【20】明治7年8月10日,〈海軍省へ台湾全図必用ニ付往復〉処蕃類纂・官署往復・八月。

【21】明治7年4月,〈李仙得台湾南部ノ図ニ題スル記文〉処蕃始末・辛未壬申・第一冊。以及藏於內閣文庫177-0061手稿地圖上所示。

【22】李仙得提交日本外務省的第3號備忘錄,〈論如何教化、統治野蠻各部(野蛮ヲ教化シ各部落ヲ統治スルノ論)〉提到在社寮建設大本營,然後從海路到卑南地方設立支營,最後全部佔領臺灣東南部番地。第25號備忘錄〈社寮碼頭剖面圖及各船舶碇泊之議(社寮碇泊場ノ図各船将ヘ分配等ノ論)〉提供登陸社寮(射藔)的詳細情報。見処蕃始末・癸酉上・第二冊、処蕃始末・甲戌四月之一・第五冊,及李理、趙國輝,〈李仙得與日本第一次侵臺〉。

【23】海野一隆,《地圖の文化史》(東京:八坂書房,1996),頁172-173。

【24】見曹永和主持,《從日本古地圖看臺灣》結案報告。國立臺灣歷史博物館籌備處委託研究,2005年。頁88。原圖手稿收藏於內閣文庫177-0021。

【25】《甲戌公牘鈔存》弁言。見王元穉,《甲戌公牘鈔存》(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1959),頁1-2。

【26】樺山資紀除先遣大南澳從事間諜外,並在三路攻打牡丹社之役時,擔任左路部隊參謀、水野遵曾經留學中國,日軍登陸前在恆春半島進行間諜測繪,牡丹社事件時任日軍通譯官,透過潘文杰的關係招撫各社、佐久間左馬太是攻打石門的指揮官。1895年日本領有臺灣後,樺山資紀、水野遵分別任命為臺灣第一任總督、民政長官;佐久間左馬太為第五任總督,以「理蕃」為志業。

【27】王云生,《六十年來的中國與日本 第一卷》(北京:三聯,1979)。

【28】見孫應祥,《嚴復年譜》。有關嚴復探測臺海的紀錄,還有一說在1871年,嚴復與相關人員乘「揚武號」軍鑑,測量基隆、蘇澳、卑南、琅𤩝各海岸港口潮汛、深度,被為臺灣建立軍港或停泊鈞鑑之規劃。見高諸觀,《八閩全誌》(臺北:臺灣新聞文化,1981),頁51。

【29】「(陰曆)五月二十七日,臺灣道夏獻綸挈參將李學祥部勇,坐輪船前往,此時當抵蘇澳矣。…長盛輪船測量水線歸,據稱後山除蘇澳外,並無深穩海口可泊巨艘。」見〈六月辛卯(十九日)辦理臺灣等處海防兼理各國事務沈葆楨等奏〉,《同治甲戌日兵侵臺始末》。

【30】 此兩圖因引於1893年C. Imbault-Huart的“ L'ile Formose Histoire et Description(臺灣島之歷史與地誌)”(Paris: E. Leroux, 1893)一書中,而廣為世人所知。其考證見黃清琦,〈臺南市街地圖之脈絡〉,《古城新都神仙府:臺南府城歷史特展專刊》(臺南:國立臺灣歷史博物館,2011) ,頁56-83。楊濟亮,〈福建船政與中國近代海防測繪〉,2011年5月。《福建社科》。

【31】王云生,同前書,頁98。

【32】屠繼善,《恆春縣志》,卷一〈疆域〉、卷五〈招撫〉。

【33】黃清琦,〈臺灣輿圖暨解說圖研究導讀〉,《臺灣輿圖暨解說圖研究》(臺南:國立臺灣歷史博物館,2010),頁1-19。

【34】黃清琦,〈恆春縣〉,《臺灣輿圖暨解說圖研究》(臺南:國立臺灣歷史博物館,2010),頁80-83。

【35】李仙得提交日本外務省的第1號備忘錄,〈論臺灣番地著手辦法並附斯密之論〉(李仙得覚書第一号:台湾蕃地着手云々之論並斯密附論),見(処蕃始末・癸酉上・第二冊)。

【36】 參考日本在1895年4月15日及21日出版之兩幅臺灣地圖為例,見黃清琦,〈經緯輿地-館藏地圖〉,《珍藏臺灣:國立臺灣歷史博物館館藏選要圖錄》(臺南:國立臺灣歷史博物館,2010), 頁76-77。

【37】蕭銘祥主編,《屏東縣鄉土史料》(南投:臺灣省文獻委員會,1996)。